Autofahren war früher noch richtige Hingabe. Die alten Lenkungen und Bremsen erforderten Kraft und Geschick, übliche Reparaturen ließen sich selber erledigen und statt aufs Navi musste man sich auf Erfahrung und Intuition verlassen. Lange Zeit gab es weder Parkplatzsorgen, Gurtpflicht noch Promillegrenze. Und auf den Autobahnen war so wenig los, dass man sich an ungehemmter Freiheit berauschte und den Traum automobiler Rollenverteilung lebte. Das hat sich inzwischen alles geändert. Geblieben ist das Automobil als deutsches Kulturgut und Konfirmation zum vollwertigen Staatsbürger. Ebenso als fahrbares Prestigeobjekt, mit dem man Wohlstand und Leistung demonstriert. Aber nicht nur das Drumherum hat sich verändert. Das moderne Auto hat kaum noch etwas mit den Blechkisten vergangener Tage gemein. Schaut man sich gewisse aktuelle Modelle an, wünscht man sich allerdings oft die gute alte Zeit zurück. Oder doch nicht?

Der einzigartige Mercedes-Benz 300 SL (1954-1957) mit Flügeltüren

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten, besonders beim Automobil. Während die bessere Hälfte den kleinen Kompakten mit den Kulleraugen schön findet, braucht der Vorstadtproll den Tiefergelegten mit den dicken Ofenrohren. Und das Automobildesign gestaltet die Modelle so, dass die Produktionskosten gering bleiben und jeder Geschmack mehr oder weniger bedient wird. Nun ja, ganz so vereinfacht funktioniert es natürlich nicht.

Die Anforderungen ans Auto sind viel komplexer als früher und Automobildesign beinhaltet weitaus mehr, als etwas Emotion in die Karosserie zu stanzen. Für die Technik muss eine funktionale Form gefunden werden. Sicherheit, Ökonomie und Ergonomie beeinflussen wiederum die Funktionalität, und die Gestaltung einer positiven Nutzererfahrung rundet das Gesamtbild ab. Und dann haben bis zum endgültigen Modell auf der Straße Trendforschung und Marketing ja auch noch ihr Süppchen mitzukochen. Das alles ist harte Arbeit, aber keineswegs Kunst.

Design ist keine Kunst – und Autos keine Kunstwerke

Für lange Zeit galt bei der Gestaltung der Dinge das kulturelle Erbe aus der Romantik und des Klassizismus. Und damit die höchste Aufgabe der Kunst, die Schönheit darzustellen. Mit der Fließbandfertigung und der Erzeugung von Massenprodukten änderte sich das vor hundert Jahren so langsam, und man erkannte, dass Kunst bei der Form- und Farbgestaltung von Industrieprodukten nichts zu suchen hat. Genauso wenig wie Kunst von Können kommt, sind Kunst und Design zwei Paar Schuhe, die man leichtfertig in einen Topf werfen sollte.

Da, wo der Künstler Originale erschafft und kompromisslos alles Etablierte mit Füßen tritt, orientiert sich Design an menschlichen Bedürfnissen und gestaltet Produkte, dass sie leicht verständlich, funktional und greifbar sind. Um es provokant auszudrücken: Wenn man Design nicht versteht, war der Designer ein Totalausfall. Wenn man Kunst nicht versteht, wird dem Künstler ein Denkmal gesetzt. Und wenn Kunst dann auch noch besonders hässlich ist, nennt man es halt moderne Kunst.

Bis zur Etablierung moderner Designprinzipien war es in den Anfangsjahren des Automobils aber noch eine lange Strecke, auf der das Auto Paradigmenwechsel und Modegags durchfahren sollte. Alles fing rein funktional an, Eleganz und Ästhetik kamen erst viel später hinzu. Lenkten dann aber für viele Jahrzehnte das Automobildesign. Inzwischen steht die Ästhetik eher wieder hinten an. Um zu verstehen, warum das so ist, folgt ein lässiger Blick in die Geschichte des Autos.

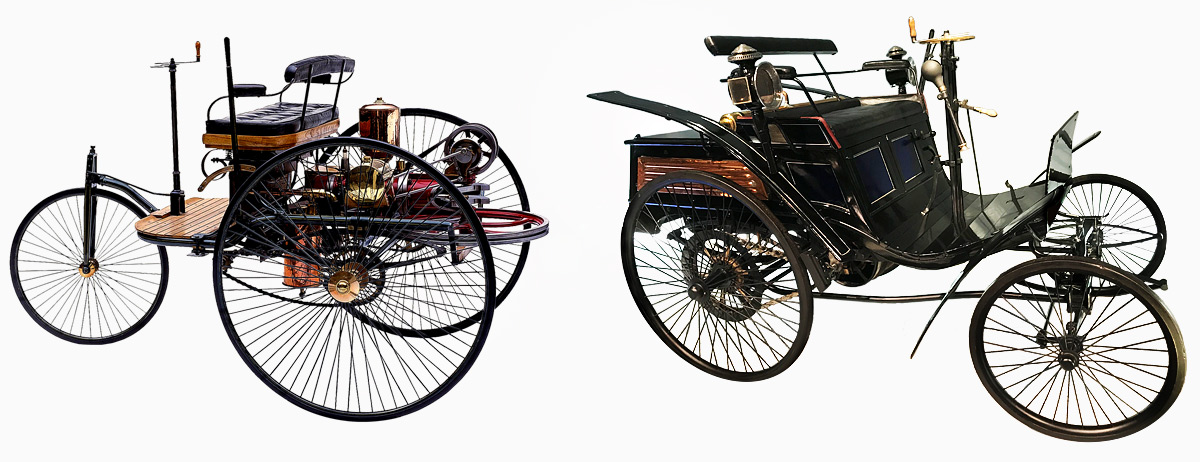

Links der erste Benz Patent-Motorwagen von 1886. Ein Dreirad mit Einzylinder-Zweitakt-Motor, der am Silvesterabend des Jahres 1879 zum ersten Mal läuft. Rechts daneben der Benz Patent-Motorwagen Velo (1894–1901), das erste in Serie produzierte Auto, von dem insgesamt ca. 1200 Stück hergestellt wurden. Ab 1896 wurde dieses Modell auch mit Rückwärtsgang ausgeliefert.

Daimler und Benz – die Geburtsstunde des Automobils

Als Carl Friedrich Benz sein „Fahrzeug mit Gasmotorenbetrieb“ als Patent anmeldete, ahnte er kaum, dass sein motorisiertes Dreirad von 1886 den Meilenstein einer neuen Zeit setzt, in der innerhalb weniger Jahrzehnte das Stadtbild grundlegend umgekrempelt werden soll. Nicht, weil erstmalig kein Ross für den Antrieb sorgte, sondern weil der Benzsche Verbrennungsmotor der erste massentaugliche Antrieb war. Automobile Versuche mit Dampfantrieb gab es schon hundert Jahre vorher. Die hatten sich aber nie in Serie durchsetzen können, waren sie unhandlich, schwerfällig und ineffizient.

Zur selben Zeit erforschten Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach mit Benzin betriebene Viertaktmotoren. Im Gegensatz zum Benzschen Dreirad, das als eigenständiges Fahrzeug konzipiert war, baute Daimler seinen Motor einfach in eine Kutsche ein. Daimlers Motorkutsche von 1886 war somit eine mit Verbrennungsmotor umgerüstete, waschechte Pferdekutsche, die ohne Deichsel und Pferd funktionierte. Und das weltweit erste vierrädrige Fahrzeug, das von einem 1,1 PS leistungsstarken Verbrennungsmotor angetrieben wurde

Die neue Motortechnik sprach sich herum und stieß auf Interesse. Armand Peugeot baute die Daimler-Motoren in seine Fahrzeuge ein und begann zum Ende des 19. Jahrhunderts ebenfalls mit der Serienproduktion von Automobilen auf Basis des Ottomotors. In den folgenden Jahren kamen Innovationen wie die Kardanwelle (1898) als Ersatz für die anfälligen Treibriemen, der V-Motor (1889) mit geringerer Reibung und Baulänge, der Frontantrieb (1898) sowie die Scheibenbremse (1902) hinzu.

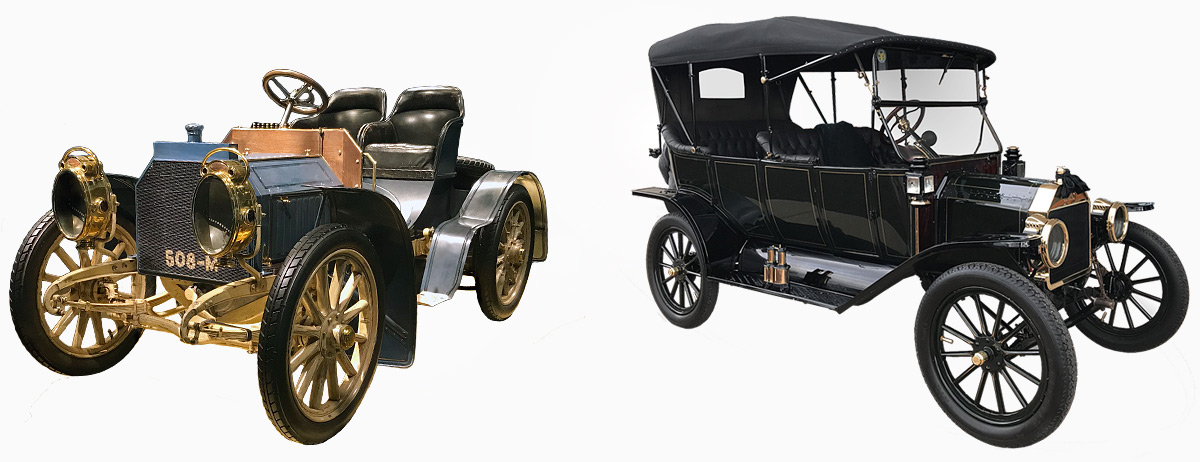

Links der Mercedes Simplex (1902), der von Wilhelm Maybach mit 40 PS Leistung entwickelt wurde. Durch die Verbesserung des Bedienkomforts im Vergleich zum Vorgänger mit 35 PS erhielt er den Namenszusatz „Simplex“. Rechts daneben ein Ford Modell-T von 1914, das in jeder Farbe lieferbar war – vorausgesetzt, sie ist schwarz. Zwischen 1908 und 1927 wurden ca. 15 Mio. Exemplare dieses unverwüstlichen Klassikers gebaut

Zeitalter der Schnauferl – motorisierte Kutschen mit Sofa

Nicht nur bei uns, auch in der Neuen Welt gab es mit Henry Ford einen Pionier, der die funktionalen Frühwerke zu eigenständigen Transportmitteln weiterentwickelte. Mit dem „Modell T“ brachte er 1908 das für lange Zeit meistverkaufte Automobil der Welt auf den Markt. Funktional, robust und äußerst reparaturfreundlich. Mit der Tin-Lizzy („Blechliesel“) hatte jeder sein Abenteuer. Bevor der Ritt losging, musste allerdings erst der Motor per Handkurbel zum Laufen gebracht werden. Fahrertür sowie Frontscheibe existierten anfangs nur als Extras. Erst mit der Massenproduktion am Fließband kamen ab 1913 Dinge wie Scheinwerfer und später der elektrische Anlasser serienmäßig hinzu.

Die ersten beiden Jahrzehnte des letzten Jahrhunderts gehörten den Schnauferl. Diese Oldtimer mit dem lauten Schnüffelventil waren ein echter Hingucker. Vieles erinnerte noch immer an motorisierte Pferdekutschen mit barocken Elementen aus Messing, dazu das Chesterfield-Ledersofa als Sitzgelegenheit. In dem saß man aufgrund der großen Reifen auch weitaus höher als in einem modernen Auto, musste dementsprechend zum Einstieg etwas klettern. Man spürte ohne Seitenscheiben noch Wind und Wetter und stärkte seine Muskelkraft an der Lenkung, die ein ziemlicher Kraftakt war. Smalltalk während der Fahrt war indes eine Herausforderung, da das Motorengeräusch alles übertönte und daherratterte wie das 08/15 (das Standard-MG im Ersten Weltkrieg).

Leisten konnten sich so ein Gefährt zu jener Zeit nur die Allerwenigsten. Und wer es konnte, hatte mit dem kaum ausgebauten Straßen- und Tankstellennetz so seine Schwierigkeit. Betrieben wurde mit Ligroin (Leichtöl) oder Gasolin (Leichtbenzin), das man notfalls auch in der Apotheke erwerben konnte. Und dann gab es ja auch noch eine große Anzahl an Pferdefuhrwerken, mit denen man sich das unausgereifte Straßennetz teilen musste. Und dort, wo so ein hochbetagtes Automobil Rauchwolken und Knalleffekte rausbläst, kommen beim Pferd bekanntlich große Mengen an Dung heraus, die einen Autoreifen schon mal leicht ins Rutschen brachten.

Wer sich fragt, warum der Reifenschutz eigentlich Kotflügel heißt, findet die Antwort in den langgezogenen Linien, dynamischen Kurven und expressiven Wölbungen der Schutzbleche der beginnenden Zwanziger, die aufgrund ihrer an Vogelschwingen erinnernden Form Flügel genannt wurden. Und da Kot damals nicht nur Pferdemist, sondern auch Dreck und Staub bedeutete, entstand dieser aus heutiger Sicht unterhaltsame Name. Mit den immer breiter werdenden Rädern wurden auch die Kotflügel breiter, und das Automobil erfuhr die ersten ästhetischen und ökonomischen Verbesserungen.

Wie man vor hundert Jahren den Zylinder als Statussymbol noch auf dem Kopf trug, so befindet er sich spätestens seit den Dreißigern unter der Motorhaube: Der prunkvolle Mercedes-Benz Typ SS (1928 - 1933). Die Typbezeichnung des leistungsstarken SS steht hier nicht für Schutzstaffel, sondern Super-Sport. Der aufgebohrte Sechszylindermotor leistet im Kompressorbetrieb ganze 200 PS und erzeugte eine Höchstgeschwindigkeit von 190 km/h. Abgelichtet wurde diese Rarität im Mercedes-Museum Stuttgart (Januar 2020).

Ab 1920 – von der Stromlinie zur unzerklüfteten Form

In den Goldenen Zwanzigern sollte das Automobil die nächste Verwandlung erleben. Mit der Stromlinienform setzte sich Ökonomie als erstes Designprinzip durch. Paul Jaray meldete bereits 1921 in Berlin sein Patent der aerodynamischen Automobilkarosserie an. Die ersten Prototypen wurden erwartungsgemäß verspottet, doch man erkannte schnell den Nutzen dieser neuartigen Hülle. Durch die fließenden Formen sank der Verbrauch, die Leistung steigerte sich und es wurden auch nicht mehr Unmengen an Staub aufgewirbelt. Von nun an wurde ein Auto nicht mehr nur als rein technisches Gerät, sondern auch als Designobjekt betrachtet.

Automobile sahen fortan nicht mehr wie motorisierte Pferdekutschen aus, sondern ähnelten schon dem, was man sich heute unter diesem Begriff vorstellt. Die Scheinwerfer wurden in die Karosserie integriert und der Innenraum war nun komplett verschlossen. Das Prinzip der unzerklüfteten Form brachte neben ökonomischen Vorteilen auch noch einen interessanten Nebeneffekt mit. Durch die fast hermetische Trennung der Insassen von ihrer Außenwelt entstand nun ein neuer Raum, quasi ein Privatgrundstück, aus dem mit der Umwelt auf andere Art kommunizieren werden musste, z. B. mit dem Scheinwerfer oder der Hupe.

In den folgenden Jahren fanden vermehrt dekorative Elemente ihren Einzug ins Automobildesign, besonders bei Sportwagen und den auserlesenen Modellen für vermögende Käufer. Ganz im Sinne des Art déco bestimmten funktionslose Verzierungen für zwei Jahrzehnte das Automobildesign. Diese Symbiose aus Schmuck, Aerodynamik und Luxus galt damals als extrem progressiv. Aus heutiger Sicht wirkt der übertriebene Retro-Futurismus einiger weniger Modelle noch immer imposant, aber irgendwie auch aus der Zeit gefallen, fast wie aus einem alten Science-Fiction-Film.

Ein nennenswertes Mitbringsel dieser Epoche ist der sogenannte Schwiegermuttersitz („mother-in-law seat“), der als ausklappbarer Heck-Notsitz bei Roadstern sowie einigen anderen Modellen zusätzlichen Platz für bis zu zwei Mitfahrer bot. Die Unfallgefahr war groß, besonders wenn man sich im Suff hineingezwängt hatte, und besonders bequem war so ein Ding sicherlich auch nicht. Dennoch muss die Mitfahrt ein echtes Erlebnis gewesen sein, das man heutzutage in ähnlicher Form nur noch auf dem Jahrmarkt findet.

Dann kamen seit den Dreißigern Weißwandreifen wieder aus der Versenkung. Das ist deshalb interessant, da die ersten Reifen aus natürlichem Kautschuk noch weiß waren und die schwarze Farbe erst aufwändig hinzugefügt werden musste. Komplett schwarze Reifen waren anfangs eher für die Premiumklasse bestimmt. Bis in die späten Fünfziger waren Reifen mit weißer Seitenverkleidung wieder sehr gefragt, denn auch wenn der Einfluss des Art déco langsam nachließ, das Auto sollte noch viele Jahre von Eleganz und Raffinesse geprägt sein.

Links ein Chevrolet Special Deluxe (1941). Die Scheinwerfer waren in dieser Epoche nun in die vorderen Kotflügel integriert und die Trittbretter verschwunden bzw. durch verchromte Zierleisten angedeutet. Der Kühlergrill bestand meist aus horizontalen Chromstäben. Zusammen mit der wuchtigen Nase und den gewölbten Kotflügeln entstand ein gängiges Autobild, das rechts daneben auch vom Opel Kapitän (1939) erfüllt wird.

Nach dem Krieg – Super-Size oder Kleinstwagen?

Denkt man an die typischen amerikanischen Autos der beginnenden Fünfziger, fällt einen sicherlich eines dieser Chrommonster ein, die mit den nippelartigen und funktionslosen Dagmar Bumpers den Geschmack einer ganzen Epoche kennzeichneten. Die enormen Aufsätze auf den vorderen Stoßstangen sollten aus Sicht der Hersteller Geschosse symbolisieren. Ob das nun eine Hommage an den gewonnenen Weltkrieg war, sei einmal dahingestellt. Zumindest ging der Schuss nach hinten los und auf der Straße assoziierte man mit diesem Zierrat viel eher zwei andere, sehr weibliche Dinge.

Das gesteigerte Selbstbewusstsein als Weltmacht drückte sich auch in den üppigen Proportionen amerikanischer Automobile aus, die an Volumen kräftig zulegten. Ganz anders der Trend hin zum Kleinwagen im geteilten Deutschland, wo der „Käfer“ langsam zum Volkswagen wurde und man mit Borgwards Lloyd 300 (dem „Leukoplastbomber“) oder BMWs „Isetta“ (mit satten 12 PS) den Kleinstwagen auf die Straßen schickte. Und wer es noch kleiner und enger wollte, fand mit dem Messerschmitt Kabinenroller (1953) die perfekte Kreuzung aus Kindersarg und Motorroller.

Für General Motors hingegen bestand kein Zweifel, dass Super-Size zur amerikanischen Kultur gehört und der Kunde einen nie endenden Bedarf an übermäßig großen Autos hat. So trägt die Buick „Super Serie“ der frühen Fünfziger ihren Namen zu Recht und fällt als rollende Festung mit enormen Proportionen auf. Bei genauer Betrachtung wächst die Vermutung, dass der Kühlergrill eventuell aus einem Metall-Häcksler recycelt wurde – oder der Designer von einem Schredder inspiriert wurde. Dieses Gefährt vergangener Tage findet man heute in alten Mafiafilmen wieder, wo ein schwarzer Buick Riviera als Taxi der Unterwelt fungiert, aus dem irgendwann ein Typ im schwarzen Anzug mit Hut und Geigenkasten (inkl. Tommy Gun) aussteigt.

Während die Amis ihre barocken Formen mit dem chromüberladenen Kühlergrill feierten, ging man im Nachkriegseuropa beim Automobildesign nicht nur in Sachen Größe deutlich dezenter vor. Und schickte abfällig auch schon mal den Begriff „Wegwerfästhetik“ über den großen Teich. Besonders Mercedes-Benz war zu jener Zeit wegweisend und glänzte bei den Sportwagen sowie den Exklusivmodellen. Mit Rudolf Uhlenhaut als Ingenieur und Friedrich Geiger als Designer erschuf man die Modelle 300 SL sowie 300 SLR und damit zwei automobile Legenden. Das von Geiger entwickelte „Mercedes-Gesicht“ aus zentral angeordnetem Stern sowie den rechts und links flankierenden Chromspangen setzte sich später sogar bei der Gestaltung von Mercedes-Omnibussen durch.

Eleganz und Ästhetik kamen aber nicht nur aus Stuttgart. Der aus Frankreich in die USA immigrierte Industriedesigner Raymond Loewy war lange der Ansicht, die amerikanischen Wagen mit ihren überproportionierten Motoren seien zu unförmig und zu schwer, führen sie zu einem unnötig hohen Benzinverbrauch. Für die Studebaker Corporation entwickelte Loewy 1947 den „Champion“, 1953 folgte der berühmte „Starliner“. Das elegante, sehr europäisch wirkende Coupé unterschied sich vom Eintopf der Detroiter Automobilküche und war seiner Zeit in der Formgebung weit voraus. Es gilt als stilprägend für spätere amerikanische Sportwagen-Legenden wie den „Thunderbird“ oder die „Corvette“ und wurde im Fortune Magazine zum besten Entwurf seiner Zeit gekürt.

Ein typischer Modegag der Fünfziger darf nicht unerwähnt bleiben. Die Heckflossen machten aus amerikansichen Autos lang wirkende Schiffe mit maritimen Abschlüssen. Ein Cadillac „Series 62 Convertible“ von 1959 ist sicherlich das bekannteste Beispiel und kommt als Kreuzung zwischen Mondrakete und Plattfisch einher. Will man solch ein Schiff heute noch fahren, sind einen die Blicke der Mitmenschen gewiss. Man braucht bei der Länge von 5,7 Metern allerdings eine Doppelgarage und sollte bei einem Verbrauch von 22 Litern auf 100 km auch immer die nächstgelegene Tankstelle im Blick behalten.

Rechts der Buick Super Convertible (1950), der als überproportionales Vehikel den amerikanischen Geschmack der frühen Fünfziger wiederspiegelt. Deutlich erkennbar die sog. „Dagmar Bumpers“ an der Stoßstange sowie der aggressiv wirkende, chromüberladene Kühlergrill. Viel dezenter rechts der Studebaker Commander Starliner (1953), dem von Raymond Loewy gestalteten, eher europäisch wirkenden Coupé.

Ära der Pony-Cars – Schmutz und Kraft ohne Dekor

Ab 1964 sollte eine neue Generation von Automobilen eine Käuferschaft ansprechen, die statt auf Komfort mehr an Leistung interessiert war. Ford ließ sprichwörtlich den Mustang aus dem Stall und startete die Ära der Pony-Cars, dessen Bezeichnung nachträglich vom Mustang-Emblem des Kühlergrills herrührt. Dazu zählten alle Coupés und Cabrios mit langer Haube und kurzem Heck, die mit leistungsfähigen Motoren ausgestattet waren. Da hierzulande „Mustang“ geschützt war, musste Ford den Mustang bei uns als „T5“ vertreiben. Eine Alternative bestand nicht wirklich, denn die deutschen Vertreter der Pony-Cars fielen mit Opel Manta und Ford Capri deutlich kompakter aus. Und hielten unter der Haube eher ein Schaukelpferd als den Mustang im Zaum.

Wer es besonders kräftig wollte, konnte sich solch eine „Bad-Ass“-Karre auch mit V8-Motor und mit bis zu 500 PS Leistung zulegen, für die sich später die Bezeichnung Muscle-Car durchgesetzt hat. Die einfache Verarbeitung und der fehlende Komfort machten diese Autos nicht gerade bei der Bourgeoisie populär, dafür aber bei jenen jungen Wilden, die sich mit herber Technologie anfreunden konnten. Da die Fahrwerke vor allem für die Beschleunigung auf geraden Strecken gemacht waren, war das Handling in den Kurven stets eine Herausforderung. Daran störte man sich als Käufer aber nicht. Auch nicht am hohen Verbrauch, der durchschnittlich bei 14 bis 30 Litern lag. Zumindest nicht bis 1973, als die Ölkrise die Benzinpreise explodieren ließ.

Begehrt sind diese rohen Coupés noch heute, und wer ein Faible für diese Art von Automobil hegt, legt sich entweder einen Mustang oder als Alternative den Dodge Challenger, Chevrolet Camaro, Plymouth Barracuda oder ein Oldsmobile 442 zu. Natürlich mit Cooper Cobra oder BFGoodrich Reifen sowie einen V8, der klingt, als hätte man einen Schiffsdiesel vor der Nase. Nicht unbedingt der Leistung wegen, das können moderne Sportcoupés besser, sondern weil man hier noch ein ungeschliffenes Automobil bekommt, das durch klare Formen besticht und auch die nötige Portion Schmutz mitbringt – eine schnörkellose Kantigkeit, die man am modernen Auto oft schmerzlich vermisst.

Schnörkellos und rational setzte sich das Automobildesign der beginnenden Siebziger fort. Der Abschied vom Stufenheck erfolgte mit der großen Heckklappe und ganz im Sinne des Bauhaus wurde die Karosserie nun geometrisch exakt geordnet und mit klaren Kanten begrenzt. Der erste VW Golf (1974) ist ein Musterbeispiel aus Einfachheit und klarer Proportionalität. Die vielen von Eleganz bestimmten Jahrzehnte sollten nun von einer kompromisslos technischen Designsprache abgelöst werden, die man auch als Ära der Bescheidenheit bezeichnen könnte. Diese Reduktion auf das Allernötigste findet man in Reinform noch bis in die frühen Achtziger, wo dann nicht nur allerhand Plastik hinzukam, sondern das Auto sich sukzessiv von der klaren Form verabschiedete.

Links die dritte Generation des Ford Mustang (1969) als „Boss 429“ mit Siebenliter-V8-Motor und Lufteinlässen an den Kotflügelflanken. Eine gut restaurierte Variante dieses 380-PS-Zugpferds erzielte jüngst bei einer Auktion in Florida knapp 500.000 Dollar. Rechts daneben der Dodge Challenger (1970), der ähnlich dem Mustang mit starkem Motor und leistungsfähigen Bremsen ausgestattet wurde.

Meine Autowelt der Achtziger – zwischen Bleidosis und Klischee

Und so begleiten einen seit den Wirtschaftswunderjahren Autos das ganze Leben, wohin man blickt. Wenn man von den Großeltern noch hörte, dass in den Vorkriegsjahren ein Auto die Ausnahme und nicht die Regel war, und Kinder auf der Straße den langen Tag ungestört spielen konnten, klingt das heute kaum vorstellbar. Zu meiner Kindheit war das längst aus und vorbei. Es gab zwar nur halb so viele Exemplare wie heute auf den Straßen, dafür sorgten die ungehemmten Emissionen von Kohlenstoffmonoxid, Stickoxiden und Schwefeldioxid dafür, dass die frühen Achtziger eindeutig nach Auto rochen.

Und dann war da noch das verbleite Benzin, dessen Geruch man als Kind irgendwie reizvoll fand – und schon mal Sterne sah, wenn man zu viel davon einatmete. Eine Gefahr für die Gesundheit war aber nicht nur die vorpubertäre Bleivergiftung, sondern die Mitfahrt an sich. Sicherheitsaspekte waren damals noch ein junges Designprinzip und schon so ein leichter Crash konnte einen mit etwas Pech vierteilen. Der serienmäßige Airbag, Antiblockiersystem oder die Aluminium-Karosserie waren noch ferne Zukunftsmusik. Und die Zahl der jährlichen Verkehrstoten fiel fünf Mal höher als heute aus.

Trotz der verpesteten Stadtluft fand ich Autos großartig. Habe nur nicht kapiert, warum viele unserer Modelle der frühen Achtziger im Vergleich zu den amerikanischen Varianten so langweilig wirkten. Meine Favoriten hießen Chevrolet Camaro und Pontiac Firebird, auch wenn sie nur als Spielzeugauto in meiner Plastikgarage parkten. Ich freute mich immer, wenn ein seltenes US-Modell die Straße kreuzte und unser Stadtbild, das durch Opel Kadett D und Audi 80 B2 geprägt war, etwas aufhellte. Hätte ich damals gewusst, wie albern gewisse Modelle in 40 Jahren ausschauen, hätte mich auch der Anblick eines VW Jetta mit Wackeldackel und Häkel-Klorolle im Heck begeistert.

Links der Chevrolet Camaro (1980). Die erste Generation des Camaro (1966-1969) hatte noch große Ähnlichkeit zum Ford Mustang, die zweite Generation (1970-1981) ist wahrscheinlich den meisten aus dem Film Transformers bekannt. Rechts der Pontiac Firebird Trans Am (1980), ebenfalls aus vielen Filmen der frühen Achtziger bekannt und am Feuervogel-Emblem auf der Motorhaube gut zu erkennen.

Für die Mitfahrt im heimischen Automobil war ich dennoch immer zu haben. War fasziniert von Mobilität, dem endlosen Blick durch die Scheiben, den typischen Autogeräuschen und dem Durchgerüttel während der Fahrt. Autofahren war nahezu heilig. Das bekam man auch durch die Erwachsenenwelt regelmäßig bestätigt, wenn man den Gesprächen untereinander lauschte. Beim Auto pflegte jeder sein Bekenntnis, und es bestand kein Zweifel, dass Gott am vierten Tag als drittes Licht den Scheinwerfer schuf. Zu jeder Automarke existierte eine Handvoll Thesen. Und es wurde gelehrt, dass nicht nur Modell und Fahrer, sondern auch Geschlecht und Fahrstil eng miteinander in Beziehung stehen.

Der Türke fuhr Ford Taunus (mit Teppich auf dem Dach) und der Deutsche sparte sich eisern zum Mercedes mit serienmäßiger Vorfahrt. So ein Benz war schließlich etwas Solides und eine Anschaffung fürs Leben. Der Wert eines Fiats hingegen konnte immerhin durch Volltanken verdoppelt werden. Und wo dieser nach der ersten Regenpfütze durchgerostet war, fuhr ein Mercedes „Strich-Achter“ von der Lehrzeit bis zum Renteneintritt – und wurde dann an den Enkel weitervererbt. Das heißt, sofern kein Pole ihn vorher gestohlen hatte. Oder die Frau am Steuer saß. Denn Frau am Steuer – das wurde teuer.

Warum Frauen nicht einparken können und eine Gefahr im Straßenverkehr sind, befasste sich bereits in den Siebzigern die Verkehrssendung „Der 7. Sinn“ mit. Die einleuchtende Erklärung: Frauen sind hinterm Steuer deshalb ein Risiko, weil sie den Rückspiegel zum Schminkspiegel umfunktionieren und das Anlegen des Sicherheitsgurts aus Angst um ihre Hupen ignorieren. Eine Frau war damals in der Küche oder auf dem Beifahrersitz deutlich besser aufgehoben. Und man sollte sie auf keinen Fall mit dem Einkauf von Zündkerzen überfordern, hielte man dann ein paar Christbaumkerzen in der Hand.

Vielleicht lag die vermeintliche Unerfahrenheit mit Automobilen, Verkehr und Technik aber auch an festgerosteten Rollenbildern und der Tatsache, dass Frauen in Deutschland erst seit 1958 autonom darüber entscheiden können, den Führerschein zu machen. Vorher musste der Ehemann (oder ersatzweise der Papa) noch explizit nach dem Einverständnis gefragt werden. Und die knappe Antwort eines Mannes der 1950er auf solch eine dämliche Frage kann sich jeder grinsend denken.

Stereotype Klischees rund ums Autofahren existieren auch heute noch, sie werden nur nicht mehr so leichtfertig herausgeblasen wie damals. Vermutlich, weil dann gleich das Nudelholz fliegt. Aber hat sich seit damals so viel verändert? Gut, inzwischen fährt der Türke den Mercedes und der Deutsche muss, wenn er Pech hat, im Ford Galaxy (mit Babyaufkleber am Heck) zum Aldi fahren. Und dass Frauen nicht einparken können, haben etliche (mehr oder weniger ernstgemeinte) Studien inzwischen ja ebenfalls widerlegt. Sie können ihren Wagen sehr wohl in die Parklücke bugsieren, brauchen dafür manchmal allerdings etwas länger.

Modernes Automobildesign versus zeitloses Automobildesign

»Gutes Design ist so wenig Design wie möglich«, lautet eine der Thesen des Industriedesigners Dieter Rams. Ebenso, dass gutes Design ästhetisch und konsequent bis ins letzte Detail ist. Und zeitlos ist etwas, wenn es auch in anderen Epochen noch funktioniert, die von anderen Trends und Strömungen bestimmt werden. Minimal, ästhetisch und konsequent? Trifft gewiss auf viele Old- und Youngtimer unserer Geschichte zu. Aber sind sie auch zeitlos?

Ein Ford Mustang „Fastback“ von 1967 erzeugt auch heute noch bei vielen ein Gefühl gestalterischer Vollkommenheit. Ebenso ein Mercedes 300 SL oder ein Porsche 356. Bei anderen ist es vielleicht der Jaguar E-Type, die Corvette C3 oder der erste BMW M1 (1978), der für leuchtende Augen sorgt. In Sachen Ästhetik sicherlich alle zeitlos. Bei der Sicherheit, Ergonomie, Emission und dem Verbrauch fallen sie dafür gnadenlos aus der Zeit.

Etwas wie zeitloses Design ist beim Automobil somit schwer zu beantworten, da die technischen Faktoren eigentlich immer nur in der jeweiligen Epoche funktionieren. Doch selbst, wenn man das Technische abstrahiert und Autos nur hinsichtlich ihrer äußeren Hülle gewichtet, fragt man sich, ob die Mehrheit derzeit produzierter Pkw in ferner Zukunft im Museum unter „Design-Meilensteine“ oder „Moderne Kunst des frühen 21. Jahrhunderts“ ausgestellt werden.

Das moderne Auto ist schon arg austauschbar geworden und die Monotonie auf den Straßen lässt sich schlecht leugnen. Viele Modelle präsentieren sich als etwas Gestaltloses, fast schon Gekünsteltes, das dem Trend entstammt, jegliche klare Form zu glätten. Runde Scheinwerfer sieht man schon lange nicht mehr, dafür alle möglichen Designexperimente. Nicht umsonst gilt seit der griechischen Antike der Kreis als vollkommene Form. Aber den sucht man bis auf die Felge beim modernen Auto vergebens. Und hätte das Rad nicht den gyroskopischen Effekt, wäre hier schon der erste Designer am Werk.

Zeitloses Automobildesign am Rande der Perfektion? Wahrscheinlich gibt es nur eine Handvoll Modelle der Geschichte, wo sich so viele Kritiker einig sind. Dazu gehört der Mercedes-Benz 300 SL Coupé (1954-1957). Der Seriensportwagen basiert auf der erfolgreichen Rennsportversion und sein stabiler Gitterrohrrahmen wiegt nur 50 Kilogramm, gestattet jedoch wegen der hochliegenden Seitenstreben keine normalen Türen und wurde mit Flügeltüren („Gullwings“) gestaltet. Abgelichtet wurde diese Legende im Mercedes-Museum Stuttgart (Januar 2020).

Fragt man die Hersteller, soll die Emotion inzwischen den Gestaltungsprozess bestimmen. Das Marketing ist sogar fest davon überzeugt, dass „Emotion“ das zentrale Kaufargument beim Auto ist. Grob betrachtet, klingt das logisch. Mit einem grimmig ausschauenden Sportwagen wird man kaum die Emotionalität eines Kleinbürgers aktivieren. Und wer sportlich ist, oder sich zumindest dafür hält, findet sich in der harmlosen Familienkiste ebenfalls nicht wieder. Dennoch ist das mit der Emotion schon skurril. Denn welche Empfindung soll vermittelt werden, wenn die Scheinwerfer fast bis zur Windschutzscheibe durchgezogen sind und der Kühlergrill ausschaut, als wolle er einen gleich auffressen? Oder die Rückleuchten wirken, als wäre Picasso der Pinsel aus der Hand gefallen?

Auch beinhaltet Emotion mehr, als dass der Wagen ein Gefühl der Bestätigung oder Ablehnung erzeugt. Fahren an sich sollte beim Auto eigentlich mit der emotionalste Prozess sein, ob als Fahrer oder Beifahrer. Ein Erlebnis spürt man in den rollenden Spaßbremsen von heute aber kaum noch, wenn die Technologie einen vieles abnimmt und der Ritt im Automobil gänzlich ohne haptische Sensitivität auskommt. Man Kurven, Anfahrmanöver und Außenwelt kaum mehr wahrnimmt und der Motor bei Elektroautos ähnlich harmlos klingt wie der Lüfter am Rechner. Ein Erlebnis wie eine Mitfahrt im Schwiegermuttersitz wird es nie wieder geben, ebenso eine jahrmarktsreife Holperfahrt in Fords „Blechliesel“. Aber muss die Fahrt zusehends auf den reinen Transport reduziert werden?

So gesehen liegt die Ursache, warum moderne Autos nun mal so sind, weniger in emotionalen Marketingfloskeln, sondern eher in den veränderten gesellschaftlichen Anforderungen der letzten beiden Jahrzehnte. Fahren an sich als auch Fahrspaß stehen bei vielen Kunden heute gar nicht mehr im Vordergrund. Ein Auto ist, ähnlich wie das Smartphone, zum ersetzbaren Gebrauchsgegenstand geworden, mit dem man möglichst reibungslos, bequem und vernetzt von A nach B kommt. Man könnte sarkastisch noch „tot wie ein Türnagel“ hinzufügen.

Bei solch einer Entwicklung fällt den meisten der Umstieg auf autonome Autos irgendwann nicht schwer. Das ist dann wie Zugfahren. Mit dem Unterschied, dass man in seiner amorphen Masse auf vier Rädern immerhin ungestört ist und seine Zeit statt am Lenker auch mit Casual Games vertreiben kann. Was viele dabei vergessen: Zum Leben gehört nicht nur Bequemlichkeit, sondern auch eine gewisse körperliche und geistige Reibung. Und die spürt man, wenn man das Navi ausschaltet und sich auf seinen Instinkt verlässt. Oder die Kiste Bier zur Abwechslung auch mal zu Fuß nach Hause schleppt. Und das nicht, um wie Greta mit dem Holzhammer das Klima zu retten, sondern sich selber.

Schreibe einen Kommentar