Ob sich Buddha tatsächlich nur von Hanfsamen ernährte, Shakespeare eine verdächtige Tonpfeife gepafft hat oder irgendein Tropf von der Tüte zur Spritze umstieg – das Thema Cannabis polarisiert. Und kommt, was den THC-haltigen Konsum betrifft, seit jeher mit einer ganzen Reihe an Pro- und Kontra-Argumenten einher. Die aus dem einen oder anderen Lager regelmäßig aufploppen. Am besten sollte man sie alle auf OCB-Blättchen drucken und anschließend rauchen. Dann hätte man sie wenigstens schnell wieder vergessen. Oder würde die inbegriffene Sinnlosigkeit zumindest erahnen. Und könnte dieses Hickhack auf einen simplen Satz herunterbrechen: Ist keine Affinität vorhanden, fällt Ablehnung leicht – und ist sie da, wird Missbilligung kein Hinderungsgrund sein. So wusste ich vor fast 30 Jahren, dass ich mit dieser uralten Droge eine längere Verbindung eingehen werde. Die einen Großteil meiner späten Jugend (im wahrsten Sinne des Wortes) durch die Pfeife ziehen wird. Eine Zeit mit vielen unvergleichlichen, absurden als auch mystischen Momenten. Mit der ältesten Kulturpflanze im Gepäck – weltentrückt und verraucht, auf vertrauten und auf weniger bekannten Pfaden unterwegs.

Meine kompakte Wasserpfeife von „Bam Bam Bhole“ (Baujahr 1994), die noch immer existiert. Und mit der in den Neunzigern gefühlt eine ganze Monatsernte des Marokkanischen Rif-Gebirges verdampft wurde.

Man muss nicht gerade „Snoop Dog“ heißen, um regelmäßig zu erfahren, wie verwirrend einige Paragraphen sein können. Eigentlich sollte das Wohl des Volkes das oberste Gesetz stellen. Zumindest nach Cicero. Aber der ist ja schon lange tot. Und wenn die Selbstbestimmung in etlichen Bereichen eingeschränkt ist (nicht nur bei Rauschmitteln), kommt man schon ins Grübeln. In einigen Fällen mag das ja sinnvoll sein. In anderen war vermutlich nur Pragmatismus die Ursache. Nun, was auch immer hier der Grund war, seit 1929 wird der Besitz von Cannabis hierzulande bestraft. Der Konsum allerdings nicht. Heißt im Klartext: Wenn man mit Joint in der Hand erwischt wird, wird es eng. Hat man ihn aufgeraucht und wird anschließend von einem Ordnungshüter kontrolliert, passiert nix. Tja, was soll man von einer Rechtsordnung groß halten, wo der Besitz verboten, der Konsum aber straffrei ist? Das ist ähnlich, als wenn man Kindern das Radfahren gestattet, ihnen aber kein Fahrrad kauft. Aber was kümmert’s mich. Da ich zu der Sorte zähle, die grundsätzlich nach dem entscheidet, was man selber für sich als richtig (oder eben nicht) erachtet, war der erhobene Zeigefinger des Gesetzes nie ein Grund, einen freundlich hingehaltenen Joint abzulehnen.

Dabei habe ich im Leben nur wenige Joints geraucht. Die waren mehr eine Art Notlösung, wenn gerade nichts anderes im Gepäck war. Denn gequarzt wurde stets mit der Bong. So baute ich meinen ersten „Blubber“ aus einer alten Coca-Cola Plastikflasche. Mit Feuerzeug zwei Löcher reingebrannt, eine kleine Messingpfeife reingesteckt, mit Doppelklebeband fixiert und losgedampft. Kiffen mit Stil. Im Frühherbst 1994 gönnte ich mir dann eine von diesen „Bam Bam Bhole“ (die Firma heißt tatsächlich so) Glasbongs. Und obwohl das Gerät aus einfachem Glas besteht, existiert es noch heute. Das ist deshalb nennenswert, weil bei den Kumpels eine Wasserpfeife selten länger als zwei Monate hielt. Trotz „Magic Glass“ schafften die es immer wieder, das Ding in tausend Teile zu zerlegen. Und die nächste Bong war immer einen Tick größer als die letzte. Bis der erste Typ ein kleinkindhohes Ungetüm mit zwei Chillums anschleppte und meinte, nur damit würde man so richtig breit werden. Meine kleine Wasserpfeife reichte mir vollkommen. Und auch wenn sie später noch eine dickbauchige Schwester bekam – sie steht stolz wie am ersten Tag (und voller Schmand) im Schrank und erinnert an längst verrauchte Jahre, die nun vor fast 30 Jahren begannen.

Auffrischungskurs Cannabis – was man alles längst vergessen hat

Cannabis war mit 18 Jahren meine perfekte Ausstiegsdroge. Als hätte ich mein ganzes Leben genau darauf gewartet. Oder wie der alte Hippie sagen würde: »Du musst dich befreien, Mann!« Ganz recht. So befreite ich mich als erstes vom typisch deutschen Zwang, schon im Jugendalter wissen zu müssen, welchen Beruf man irgendwann in irgendeinem Theater mal ausüben wird. Gesagt, getan. Anschließend das Abi erstmal schön in den Sand gesetzt. Dafür steckte ich meine Nase ins „Hanf-Handbuch“ und studierte. In dem Schmöker stand ja allerlei Zeug drin. Angefangen beim Unterschied zwischen dem gewöhnlichen Hanf (Cannabis sativa), der höher wächst und sich auch als Nutz- und Faserpflanze gut eignet. Und dem indischem Hanf (Cannabis indica), der etwas buschiger als Rauschpflanze ganz gute Karten hat. Etwas Grundwissen schadet nie. Auch wenn man mit Drogen grundsätzlich nichts am Hut hat. Und nüchtern meint, man brauche solch ein Wissen nicht. Dann sollte man aber auch nicht mit dem Halbwissen hausieren gehen und verbreiten, das Kiffer diese grünen Hanfblätter rauchen, die als Kultsymbol hier und dort auftauchen. Die raucht nun wirklich niemand. Genau wie man Crystal Meth nicht an der Fleischtheke erwirbt.

Geraucht werden ausschließlich die getrockneten Blüten (Marihuana) und das gepresste Harz (Haschisch). Man kann beides natürlich auch essen. Schont die Lunge, zögert aber das Eintreten der Wirkung um eine Stunde hinaus. Damit es sich im Magen gut löst, am besten zusammen mit fetthaltiger Nahrung konsumieren. Kurzum: Ob man den Stoff nun dampft oder mampft – ausschlaggebend ist, dass der Anteil an enthaltenen Cannabinoiden im Harz bei den (weiblichen) Blüten mit am höchsten ist. Und um die geht es ja. Wobei von diesen vielen chemischen Verbindungen eigentlich nur eine interessiert. Und das ist das psychoaktive Tetrahydrocannabinol (THC). Das ist quasi der Türschlüssel für die feinere Gegend. Daneben gibt es noch das Cannabidiol (CBD), das medizinisch recht interessant ist. Und auch die Wirkung des Rausches auf gewisse Art und Weise reguliert. Und dann existiert noch als weiterer Katalysator das Cannabinol (CBN), das allerdings nicht direkt von der Pflanze stammt, sondern als Abbauprodukt durch Oxidation, Licht und Wärme entsteht. Vereinfacht gesagt, bestimmt nun der Mix dieser drei Cannabinoide die Qualität des Haschischs bzw. Marihuanas. Und damit wäre auch schon alle relevante Theorie fürs Kiffer-Abitur erzählt. Der Rest ist Flugpraxis.

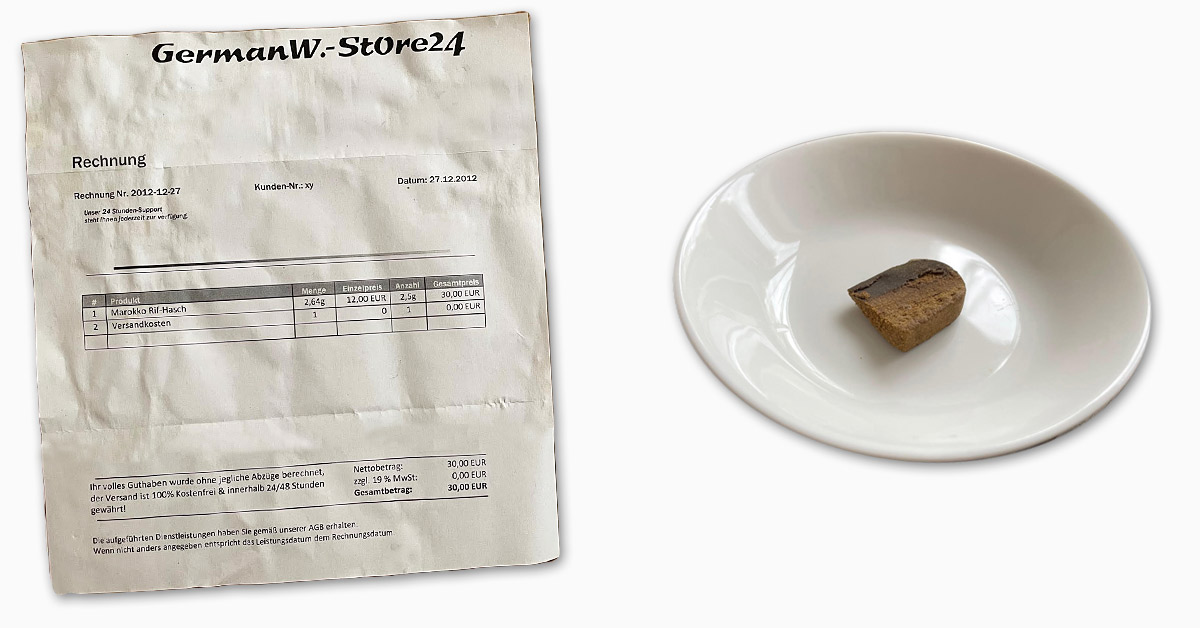

Vor zehn Jahren überkam es mich und ich bestellte aus Jux etwas „Marokkaner“ im Internet. Der lag dann auch (unerwartet) ein paar Tage später tatsächlich im Briefkasten. Der eigentliche Gag war aber, dass die Typen eine Rechnung mit beigelegt hatten – mit Rechnungsnummer und Mehrwertsteuerklausel. Hatte erst überlegt, den Schrieb bei der nächsten Einkommenssteuererklärung mit draufzulegen und das „Piece“ als Arbeitsmittel abzusetzen. Meine damalige Freundin fand die ganze Aktion alles andere als witzig und meckerte lieber rum. War mir aber egal.

… Wie wirkt der Shit? Die verschiedenen Teilstrecken des Rausches

Liest man die gängigen Beschreibungen über die Wirkung von Cannabis, kommt es einen vor, als hätten ein paar Gelehrte im Kittel einen klassischen Laborbericht abgeliefert. Da werden dann nüchtern Symptome wie „Redseligkeit“, „gesteigerter Appetit“, „Mundtrockenheit“ oder „veränderte Wahrnehmung“ notiert. Gut, kann man natürlich so machen. So wie man Kindern Regen auch über Niederschlagsmenge und Fallgeschwindigkeit erklären kann. Aber wird man damit als Unerfahrener viel anfangen können? Vermutlich kaum. Es ist eh ein kniffliges Unterfangen, Leuten ohne Erfahrung zu vermitteln, was nach dem Konsum an Sonderbarkeiten eventuell auf sie zukommt. Die gute Nachricht: Im Vergleich zum psychedelischen LSD spielt sich alles noch überwiegend im Rahmen des Gewohnten und Vertrauten ab. Die schlechte: Auch beim psychoaktiven THC kann die Wirkung, je nach Empfindlichkeit und äußeren Einflüssen, so ziemlich in die Hose gehen. Das sollte man wissen. Und das ist die erste der drei frohen Botschaften aus dem Grünen Testament, die man Laien mit auf die Reise geben sollte.

Die zweite ist, dass die Wirkung eine nicht zu unterschätzende Komplexität mitbringt – was man ebenfalls im Hinterkopf behalten sollte. Auch wenn irgendein Dussel einen mal erzählt hat, dass sich bekifft und besoffen nicht groß unterscheiden. Im Klartext heißt das, dass man überwiegend selber dafür verantwortlich ist, in welche Richtung die Tour dieses Betäubungsmittels geht. Ähnlich einer schwedischen Eisenpfanne (handgeschmiedet). Mit der kann man mit etwas Erfahrung und Hingabe die besten Wiener Schnitzel zubereiten – oder eben nur ein Ei braten. Und zuletzt ist die Wirkung noch stark abhängig von der Mentalität (insbesondere der geistigen Ausrichtung) sowie dem Setting (den äußeren Umständen). So wird in der Gruppe die Erfahrung meist völlig anders ablaufen, als wenn man alleine den Blubber leersaugt. Und dann ohne den Anker sozialer Kommunikation in Bereiche abzudriften vermag (mit Impulsgeschwindigkeit), die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Streng genommen ist Cannabis auch kein klassisches Betäubungsmittel, da die Betäubung nur eine Nebenrolle spielt. Auch wenn man ziemlich stoned ist. Sucht man die Keule des Vergessens und Verdrängens, ist man mit Hanf schlecht beraten und wählt besser das Schnapsregal. Oder fragt die Apothekerin.

Genug der Vorrede. Anschnallen, bröseln und abheben: Kippe kurz „toasten“ (um die Aromastoffe zu beseitigen), etwas Tabak zu einem dreiviertel Gramm öligen „Marokkaner“ mischen. Damit das Chillum (den Pfeifenkopf) stopfen, Daumen aufs „Kickloch“, die Mischung zünden, Daumen loslassen und kräftig einsaugen. Als Anfänger wird man dann erstmal loshusten wie ein alter Straßenköter. Später verzerrt man nur noch genüsslich das Gesicht und pustet gelassen wieder aus. Ist das Gerät leergepafft, passiert in den ersten fünf Minuten erstmal nur wenig. Aber dann geht’s los. Willkommen im sog. Hauptturn, der ersten Phase des Rausches. Je nach Dosierung dauert diese Etappe in der Regel zwischen 50 und 80 Minuten (beim oralen Konsum ca. doppelt so lange). Eine Zeitspanne, in der viele körperliche Signale intensiver und anders als sonst wahrgenommen werden. Das beginnt bei den fünf Sinnen und dehnt sich über die innere Körperwahrnehmung bis hin zum Temperaturempfinden aus. Den Auftakt macht eine vom Rumpf her aufsteigende Welle, die sich hoch bis zur Kehle ausdehnt. Die Atmung wird tiefer, man fühlt sich leicht und beschwingt. Das kann für einige neu und ungewohnt sein. Besonders das nun auf den Kopf gestellte Temperaturempfinden.

So kann in den Wintermonaten Kälte als sehr intensiv und gleichzeitig angenehm empfunden werden. Besonders, wenn die feuchtkalte Außenluft langsam durch die Nase eingezogen wird. Oder einen Nieselregen und Schneeflocken ins Gesicht wehen. Damit aber nicht genug. Auch wenn die sensibilisierten Körpersinne für sich genommen schon den vollen Fahrpreis wert sind, stellt die neue Konstellation des Geistes die größere Veränderung dar. Das Offensichtlichste, was auch Neulinge schnell zu spüren bekommen, ist das aus den Fugen geratene Zeitempfinden. Fragt man einen Bekifften nach der Uhrzeit, wird man im besten Fall noch »Jaa …« als Antwort erhalten. Der Geist bewegt sich nun vermehrt in den Bereichen des Intuitiven und weniger in denen des Kausalen. Der Zugang zu den äußeren Dingen geschieht nicht mehr über die im Westen bevorzugte Art des Analytischen, sondern direkt und ohne Umwege. Und vor allem dann, wenn man das begriffliche Denken für einen Moment sein lässt und sich von allen Gedanken befreit dem „Hier und Jetzt“ hingibt. Ist man damit vertraut, kann so die Intensität der Wirkung wie bei einem Schieberegler am Mischpult gesteuert werden.

Die dickbauchige Bong-Schwester (Baujahr 1998) meiner alten „Bam Bam Bhole“. Aus verstärktem „Magic Glass“, mit großem „Kickloch“ und auch etwas mehr Volumen. Typisch für eine Bong ist, dass sich schon nach wenigen Anwendungen ein öliger Film und klebrige Ablagerungen bilden (sog. „Schmand“). Die Reinigung sollte daher nicht vernachlässigt werden. Auch wenn viele Kiffer das gern vergessen. Sonst schaut das Blubberwasser schnell aus wie Eigenurin. Und riecht auch nicht wirklich besser.

In dieser Phase wird man ohne der nötigen Konzentration schnell wieder das vergessen, was einen kurz zuvor noch innerlich beschäftigte. Der rote Faden zwischen den einzelnen Gedankengängen wird dünn. Lässt man sich in der tosenden Innenwelt treiben, ahnt man schnell, wie sich Demenz anfühlen muss: »Hallo …? … Wo bin ich hier?« Je nach Entrückungsgrad kann einen die innere Welt nun so fesseln, dass man für einen Bruchteil orientierungslos an der Ampel steht und felsenfest überzeugt ist, man wäre in einer anderen (ähnlichen) Stadt. Konzentration ist aber immer die sofortige Rückfahrkarte in vertrautere Regionen. Und ein wichtiges Instrument, wenn man draußen alleine unterwegs ist. Ohne sie ist man nicht nur komplett fahruntauglich, sondern auch als Fußgänger gut beraten, lieber zweimal hinzuschauen, bevor die Straße überquert wird. Hier kommen die äußeren Einflüsse wieder ins Spiel. Im Guten wie im Schlechten. Denn die erhöhte Bewegungsfreiheit im geistigen Raum kann einen auch schnell in angstbehaftete Regionen katapultieren. Besonders, da man in der Stadt nicht nur faszinierendes Wetter erfahren kann – sondern auch lästiges Volk, Hektik, Lärm und vor allem schlechte Gerüche.

Erinnert man sich, dass der Käpt’n stets für Navigation und Schiffswohl verantwortlich ist, wird die Reise weniger turbulent und dafür ertragreicher verlaufen. Der Fokus nach Innen beschert einen eine schier unglaubliche Detailverliebtheit. Spaziert man beispielsweise durch eine Altstadt, kann einen die historische Architektur mit Malereien, Stuck und Ornamenten lange fesseln. Der Besuch im Museum gleicht einer Offenbarung. Und im Wald nimmt man Bäume nicht mehr als hingewachsenes Etwas wahr, sondern als Mikrokosmos universeller Struktur. Ein typisches äußeres Merkmal, dass jemand gerade in diesen Regionen unterwegs ist, ist neben den glasigen und geröteten Augen das grenzdebile Grinsen. Das stammt daher, dass einen nun auch allerlei filmreife Slapstick-Einlagen durch den Geist schießen (sofern man es zulässt). Hier fusioniert nun alles, was irgendwie absurd und schräg ist. Als Unerfahrener ist es ratsam, sich dann nicht in Gesellschaft Nüchterner aufzuhalten, da man jeden Augenblick unkontrolliert losprusten könnte. Und dann die Männer mit der weißen Jacke gerufen werden. Als erfahrener Konsument kann man das innere und äußere Treiben irgendwann gut miteinander verschmelzen – und setzt sich einfach ’ne Sonnenbrille auf.

Nach ungefähr einer dreiviertel Stunde wechseln sich langsam die ersten beiden Phasen ruckartig ab. Wie eine Sinusschwingung, die sich gekippt nach unten hin bewegt, werden die Phasen geistiger Stabilität nun länger und die stürmischen Momente kontinuierlich kürzer. Spätestens nach 90 Minuten betritt man dann mit dem sog. Nachturn die zweite, längere und deutlich ruhigere Phase. Völlige Entspannung, Zufriedenheit und ein lässiges Akzeptieren des „großen Theaters“ kennzeichnen die nun folgenden Stunden. Die Vergesslichkeit ist kein Thema mehr und man kann sich intensiv und ohne Ablenkung jenen Dingen widmen, die einen persönlich am meisten zusagen. Ob man nun musiziert, kocht, zeichnet, ein Buch liest oder einfach nur paralysiert auf dem Sofa liegt und nachdenkt. Es gibt in dem Augenblick nichts Erfüllenderes als genau das zu tun, was man in guten Momenten am liebsten tut. Das Zeitempfinden normalisiert sich und nach ca. zwei bis drei Stunden verspürt man dann den berüchtigten „Fressflash“. Und der heißt nicht umsonst so. Oder um es mit Rilke zu sagen: »Wer jetzt nicht frisst, der frisst nicht mehr.«

Die Mengen, die man nun verdrücken kann, sind enorm. Und jedes gebeutelte „All-you-can-eat“-Restaurant wird anschließend keine Gäste mit geröteten Augen mehr hineinlassen. Mit der Sättigung kommt dann auch später der Schlummer. Und am nächsten Morgen erwacht man aus einem tiefen und erholsamen Schlaf. Im Wesentlichen, da es dem stressbefreiten Geist vor dem Einschlafen sehr leicht fiel, genau bei einem einzelnen Thema zu verharren. Und nicht wie ein Flummi von einem Problem ins nächste sprang. Mit dem neuen Tag ist es aber noch nicht ganz vorbei, denn bis zu zwei Tage leichte Nachwirkungen sind möglich. Als Zecher wird einen diese Aussage erschrecken. Man stelle sich vor, der Kater nach der Suffnacht ginge zwei volle Tage. Gut, wenn man über 40 ist, klingt das nicht mehr ganz so abwegig. Aber hier ist es positiv gemeint. Besonders am ersten Tag fällt es einen ziemlich leicht, sich allein durch Kontemplation wieder kurz zurück in die zweite Phase zu versetzten. Äußere Einflüsse wie Musik, Naturereignisse oder auch räumliche Weite können da sehr förderlich sein. Was man nun aber gar nicht gebrauchen kann, sind Unruhestifter jeglicher Art. Das wäre in etwa so, als wenn eine Tiroler Blaskapelle die Christmette stürmt. Oder der trostlose Gedanke an die kommende Arbeitswoche einen die Rückkehr aus dem Urlaub vermiest.

Die alte „Bam Bam Bhole“ im Schleusengarten Bremerhaven. Live in Aktion. Im Winter ist man dort relativ ungestört. Kann in Ruhe das Gerät paffen und dann für ein paar Stunden die nasskalte Küstenluft genießen. Sich anschließend mit Fisch vollstopfen und dann hochzufrieden wieder zurück fahren.

Erinnerungen an die Jugend – als noch jeden Tag „was angebaut“ wurde

So ein Kifferalltag damals in der Jugend brachte natürlich einiges an Veränderungen mit sich. Vorbei die Zeit, wo das Taschengeld für Klamotten, CDs, Kino und McDonald’s ausgegeben wurde. Die ganze Kohle ging ja nun fürs Dope drauf. Zehn Mark am Tag waren normal. Also musste man kreativ werden und woanders sparen. Zum Beispiel bei der Nahrung. Unser Einkaufsparadies war ein trashiger Supermarkt namens „LeDi“ (Lebensmittel Discount) in Bremen Walle, wo ein halbes Kilo fertiger Milchreis in der Konservendose für 89 Pfennig herumstand. Dazu das Zitronentee-Instantpulver und fertig waren Speis und Trank für verrauchte Tage. Man sah vieles nicht mehr so eng. Und ein gewisser Pragmatismus, gepaart mit Gleichgültigkeit, prägte sich bei uns allen mehr oder weniger stark aus. Das erkannte man besonders an der Reinlichkeit. So könnte ich mich an keine Kifferbude erinnern, wo es blitzblank wie im Möbelhaus ausgesehen hätte. Nicht einmal bei den Dealern (die ja auch mitgeraucht haben). Meist musste man sich zuerst durch Altpapier und Pizzakartons wühlen, um dann auf einem Sofa vom Sperrmüll Platz zu nehmen. Und der Geruch des alten Blubberwassers wurde nur dann übertroffen, wenn jemand fahrlässig den Kühlschrank öffnete.

Meine Bong hingegen war stets einigermaßen sauber. Und auch meine Wohnung zählte eher zu der gemäßigten Sorte. Dafür war mein Schulalltag durch und durch chaotisch. Es ging längst nicht mehr darum, halbwegs gute Noten mit heim zu bringen, sondern sich über den Weg des geringsten Widerstandes irgendwie bis zum Abitur durchzumogeln. Immerhin ging ich (im Gegensatz zum Gymnasium) wieder gerne zur Schule. Wenngleich auch nur, um mich vor der Oberstufe umzuhören, wer Rauchbares dabei hat. Und dann zu entscheiden, welche Stunden man sausen lässt und welche nicht. Mittags waren wir dann (völlig stoned) wieder zurück im Schulgebäude und freuten uns über zwei Stunden Wahlsport (Flugpraxis durch Trampolinspringen) oder Kunst. Wo man durch wirres Gekritzel den schrulligen Lehrer stets beeindrucken konnte. Die Schule vermittelte uns aber nicht nur Wissen und Werte, sie drückte uns auch etwas Handfestes in die Hand. Das fiel zuerst den Mädels auf, da in allen Klos die Wasserhahnsiebe fehlten. Der Hausmeister konnte sich keinen Reim drauf machen, welcher Dödel ausgerechnet Wasserhahnsiebe klaut. So musste er jede zweite Woche die Siebe neu einsetzen. Damit sie wenig später dann in irgendeinem Chillum ihren wahren Zweck erfüllten.

Außerhalb der Schulzeit bestand der Alltag meist aus Abhängen. In der Gruppe wurde der Konsum zelebriert. Der Blubber machte die Runde, Mixtapes liefen im Hintergrund und irgendwer quasselte immer irgendwelchen Blödsinn. Der durch den Verzerrer der Wirkung noch um einiges beknackter herüberkam. Zu den regelmäßigen Themen zählte, wer Fressen besorgt (zum Baguetteladen) oder Nachschub (zum Dealer). War der Dealer mal verreist, gab es als Alternative noch die Marokkaner in den Wallanlagen. Die im Vergleich zum Straßenshit am Hauptbahnhof recht brauchbare Produkte ihrer Heimat im Angebot hatten. Es blieb nur der regelmäßige Akt, den Park zuerst nach Fahndern auszuspähen. Die erkannte man trotz Zivilkleidung zwar sofort, ähnlich als wenn sich Männer als Frauen verkleiden, aber auf den Stress einer Konfrontation hatte niemand Lust. Das wussten auch die Marokkaner, die immer für etliche Minuten spurlos verschwanden, nachdem man ihnen einen Zwanziger in die Hand gedrückt hatte. Wo genau die nun ihr Depot hatten, wird wohl wie das Bernsteinzimmer ein ewiges Geheimnis bleiben.

Waren auch die Marokkaner nicht anzutreffen, schaute man blöd aus der Wäsche. Das kam in den Jahren zum Glück nur einmal vor. Da hingen wir abends ohne Dope herum und bliesen Trübsal (statt Rauch) in die Luft. Theoretisch hätten wir am Bahnhof noch ein paar Tütchen von diesem verunreinigten Gras abbekommen können, das wie eine Wunderkerze herunterbrennt. »Doch halt! Es gibt ja noch die Afrokneipe Jam-In!« Die in den Neunzigern die halbe Waller Heerstraße mit Reggae-Musik beschallte. Also nichts wie hin. Drinnen war es zappenduster, nur UV-Licht und Rauch. Man sah eigentlich nichts, außer tanzenden Zähnen. Und verstehen konnte man erst recht nichts, da Peter Tosh und King Tubby mit knapp 100 Dezibel aus den Boxen dröhnten. Also den erstbesten Rastamann (mit Sofakissen auf dem Kopf) vor die Tür gezogen und nach Gras angesprochen. Der zog dann langsam ein Tütchen aus seiner zerfledderten Hosentasche und murmelte sowas wie »Oh bwoy, mi never so stoned! Gud herb man, gud herb!«. Zwanzig Mark in die Hand gedrückt, ein breites Grinsen gab’s kostenlos obendrauf. Um daheim dann festzustellen, dass der Shit überhaupt nichts taugte.

So spaßig der Gruppenkonsum auch war, ging ich irgendwann dazu über, vermehrt die einsamen Momente auszukosten. Ohne Ablenkung entdeckte ich noch ganz andere Facetten der Wirkung, die mich faszinierten. So zog es mich wie ein Magnet hinaus. In den Stadtwald, ins naturbelassene Umland. Und regelmäßig zum Jahresende ins nasskalte Bremerhaven, um dort im alten Schleusengarten den Blubber rauszuholen und anschließend für ein paar Stunden die volle Dröhnung Küstenwetter zu erleben. Zurück in der Bude, zeichnete ich mit Bleistift herum. Wo es weniger darum ging, etwas naturgetreu darzustellen, sondern eher motorisch aktiv zu sein, während der Geist noch woanders auf Reisen ist. Heraus kam ein Bündel an bizarren Kifferzeichnungen. Ein Relikt jener Zeit, das heute noch aufbewahrt wird. Und egal, ob man alleine oder mit den Kumpels stoned unterwegs war. Das ungeschriebene Gesetz lautete, dass immer irgendwelche schrägen Dinge passieren werden. Darunter zwei Anekdoten, die so absurd sind, dass man sie eigentlich hätte verfilmen müssen. Einmal unsere Harzfahrt an der Oberstufe. Und ich völlig stoned bei der Musterung.

Collage meiner Kifferzeichnungen von 1995. Für den Louvre hat es zwar nicht ganz gereicht, aber dafür behalte ich diese Relikte längst vergangener Zeiten in Ehren. Es sind halt einige dieser Werke, die man irgendwann vielleicht den Enkeln – aber niemals einem Schulpsychologen in die Hand drücken sollte.

»Haste Haschisch in den Taschen …« – gibt es immer was zu lachen

Dabei hatte ich mir vorgenommen, zur Musterung nüchtern hinzugehen. Mit dem Kreiswehrersatzamt war nicht zu spaßen. Aber was soll man machen, wenn kurz zuvor ein Kumpel mit einer Handvoll „Ketama Gold“ aufkreuzt? Da saß ich nun entrückt und weggetreten in der elften Etage des Bundeswehr-Hochhauses und büßte: »Scheiße, Mann. So stoned war ich noch nie … Gutes Dope!«. Ich kann nicht sagen, ob ich fünf Minuten oder zwei Stunden warten musste. Irgendwann kam eine barsche Ärztin und musterte mich. Die Frage nach dem Konsum illegaler Drogen verneinte ich natürlich – mit blödem Grinsen, glasigen Augen und „Full Metal Jacket“ im Kopfkino: »Sind Sie Pfeifenraucher?!?« … »Sir! Nein, Sir!« Nach dem rituellen Kniff in den Sack ging es dann zur Urinprobe ins Klo. Ich nahm den Becher von der Ablage, wo stand, dass dieser dort wieder abgestellt werden muss. Das hatte ich sofort vergessen. Ich füllte das Ding bis zum Anschlag, ging raus und stellte den vollen Pisspott direkt auf den Schreibtisch der Ärztin. Es folgte dieser fassungslose Blick auf die Urinflecken. Und der legendäre Satz: »Sie werden doch wohl hoffentlich verweigern!«

Unsere Harzfahrt war dann das Highlight im Winter 1995. Schon nach der Hälfte der Fahrt überkam mich die Dummdreistigkeit, in der hintersten Busreihe die Bong herauszuholen und ein Chillum anzurauchen. Zu spät fiel auf, dass die dicken Rauchschwaden, die sich langsam nach vorn bewegten, wohl keine so gute Idee waren. Jede Sitzreihe drehte sich wie Dominosteine um und glotzte mich entgeistert an. Und ganz vorne saß der depperte Sportlehrer, der für Drogen so gar nichts übrig hatte. Wenn man von seinem exzessiven Bierkonsum mal absieht. Aber das Glück war mit den Schludrigen. Etwas weniger davon und man hätte mich mit Tritt in den Hinten von der Oberstufe verwiesen. Und so dampfte ich gelassen weiter. Wenig später, oben auf dem Wurmberg, sah man dann eine qualmende Seilbahngondel sich öffnen und einen in Rauchschwaden eingehüllten Typen mit seinem Kinder-Holzschlitten langsam aussteigen. »Wir wollten schon die Feuerwehr rufen!« rief einer der Seilbahnangestellten noch hinterher. Es dauerte aber seine Zeit, bis dieser Satz irgendwann bei mir ankam. Da saß ich längst auf dem Schlitten, chillend und weltentrückt die lange Rodelbahn nach Braunlage herunter.

Fazit – »Ich zeig dir, wie man fliegt. Abheben musst selber.«

Und so vergingen die Jahre. Auch wenn meine regelmäßigen Drogen nun seit über 20 Jahren Grüntee, Weizenbier und Sauna heißen, so will ich die Zeit von damals nicht missen. Mit allen Licht- und Schattenseiten. Und dass psychoaktiver Grüntee zufälligerweise legal ist, ist in diesem schönen Land auch nicht selbstverständlich. Ich stelle mir gerade vor, wie ich anstatt zum Bioladen wieder regelmäßig in den Park schleichen müsste, um mir dort von ein paar schlitzohrigen Asiaten bei Dämmerung ein Tütchen Grüntee andrehen zu lassen. Der dann vermutlich noch mit Jasminblüten gestreckt wäre. Und ich dann als Krönung auf dem Rückweg von einer Zivilstreife angepöbelt werde: »Halt, Grünteetrinker! … Bitte einmal alle Taschen entleeren!« Diesen Stress will ich mir heute nicht mehr antun. So wie ich mir viele Dinge unserer Zeit am liebsten ebenfalls nicht mehr antun müsste. Aber sei es drum: »The herb abides« – der Hanf bleibt. Hat man ihn einmal schätzen gelernt, wird man ihn so schnell nicht wieder los. Ob man will oder nicht. So wie die Zeugen Jehovas, wurden sie einmal leichtgläubig in die Wohnung gelassen.

Nur betrachte ich den Hanfrausch heute nicht mehr als Dauerbleibe mit schöner Aussicht, sondern eher als altersgerechte Exklusivität. Ein Mitbringsel aus vergangener Zeit, das an besonderen Tagen wieder auspackt und mit Bedacht und bewusst einsetzt wird. Wenn die äußeren Umstände stimmen, die Gemütslage passt und alle Zerstreuungen und Störenfriede in die Wüste geschickt wurden. Und es einem ziemlich egal ist, was notorische CDU-Wähler dazu sagen, wenn man (im fortgeschrittenen Alter) irgendwo dort draußen die alte Bong rausholt und ein Gerät raucht. Kurzum: Eine Sonderfahrkarte. Aber nichts mehr, was man wie damals unbekümmert zum Alltag machte. Es kommt ja auch niemand auf die Schnapsidee, jeden Tag Weihnachten feiern zu wollen. Außer ein paar Briten vielleicht. Denn die Jugend verzeiht einen so manchen Lebenswandel. Im fortgeschritten Alter funktioniert das aber nicht mehr. Da ist man schon froh, wenn man nach zwei Weizen den schnellsten Weg ins Bett findet.

Was ist also übriggeblieben nach all den Jahren Dauerkonsum in den guten alten Neunzigern? Wo jeder Tag mit der spannenden Frage begann, wann wohl die erste Mischung angebaut wird. Und mit der beklemmenden Ungewissheit endete, wann eigentlich die letzte geraucht wurde? Wie immer ist da eine Menge an einzigartigen Erinnerungen und natürlich etwas Nostalgie. Sowie das Bündel an vergilbten Kifferzeichnungen, mit der man jede neue Freundin auch gleich wieder vergraulen kann. Und nicht zu vertuschen die Langzeitfolgen als Preis für den jahrelangen Konsum. Denn nichts ist umsonst. Dazu zählen so Dinge wie dass ich stets im Plural von mir selber spreche. Noch immer Bremerhaven als die Stadt mit dem besten Wetter wertschätze. Oder bei Teamsitzungen schon nach zwei Sekunden abschalte. Ab und zu mal nicke, damit es nicht so auffällt. Und dafür in meinem inneren Theater Platz nehme. Da ist es bequem. Und vor allem ruhiger. Mein beruflicher Ehrgeiz ist ja eh nur gespielt. Irgendwann wird man mir wahrscheinlich den „Orden des lausigsten Mitarbeiters“ in die Hand drücken. Aber das ist mir egal. Und im Gegenzug zu all den einzigartigen Momenten auch ein mehr als angemessener Preis.

Schreibe einen Kommentar