Als im März 2020 die letzte Folge lief, endete ein fast 35 Jahre altes TV-Ritual, das anfangs die Massen elektrisierte und von der Presse als „Schmierentheater“ verrissen wurde. Wenn man überlegt, dass die Lindenstraße zu Bestzeiten einmal um die 14 Millionen Zuschauer hatte und jeder vierte Westdeutsche am Sonntag um 18:40 Uhr gebannt vor der TV-Kiste saß, dann haut einen das heute fast um. Aber so war es tatsächlich. Die Großeltern schauten es, die Eltern und ich auch. Selbst auf dem Schulhof wurde montags darüber gequatscht, was für eigenartige Sachen in diesem „ganz normalen“ Mehrfamilienhaus passiert sind. Im Laufe der Jahre hatte die einstige Kultserie nicht nur mit wachsender Soap-Konkurrenz, sondern vor allem mit der Zeit als unbarmherzigen Gegner zu kämpfen. Denn das, was anfangs funktionierte, musste Jahr für Jahr auf eine Epoche angepasst werden, die sich immer mehr von dem entfernte, was viele einst zum Einschalten animierte. So geht die Reise nun zurück in eine andere Zeit. Zu den Anfängen einer Serie, die mit trostspendenden Spiegeleiern, Silvesterwalzern und angebrannten Weihnachtsplätzchen ein Stück Fernsehgeschichte schrieb.

Lindenstraße (1985-2020) – deutsche Seifenoper im Wandel der Zeit

Am 8. Dezember 1985 ging die erste deutsche Seifenoper auf Sendung. Zu einer Zeit, wo eine Fernbedienung schon als modern galt und man die Wahl zwischen gerade einmal drei öffentlich-rechtlichen und zwei privaten Sendern hatte. Zappen war da noch ziemlich sinnfrei. Und deutsche Fernsehserien überaus beliebt. Nur war das Format immer nach einem ähnlichen Schnittmuster konfektioniert: Irgendeine erlesene Sippschaft wird chronologisch in guten als auch schlechten Zeiten irgendwie porträtiert. Mit irgendwelchen Luxusproblemen, die es zu lösen gilt. Und irgenwann taucht ein Weißkittel als Hobby-Heiland auf, der das Familienglück wieder rettet. Kannte man eine Serie, kannte man alle.

Mit der „Lindenstraße“ wollte man Neuland betreten. Schauplatz war ein Mehrfamilienhaus in München, wo weder „Vera Drombusch“ noch „Udo Brinkmann“ residierten, sondern irgendwelche Durchschnittstypen, die theoretisch auch beim Zuschauer hätten nebenan wohnen können. Und diese durfte man in ihrem Alltagsleben beobachten. Und zwar so, dass der Eindruck entstand, bei allem mit dabei zu sein, was die verschiedenen Figuren am Tag so erleben. Quasi ein zeitlich befristetes Fenster in die Welt unbekannter Mitbürger, das sich einmal pro Woche für knapp 30 Minuten öffnet – und durch das man ungestraft Voyeur spielen konnte. Ein wahrgewordener Traum aller, die schon immer einmal „Mäuschen spielen“ wollten.

- (1986) Die Beimers beim Griechen.

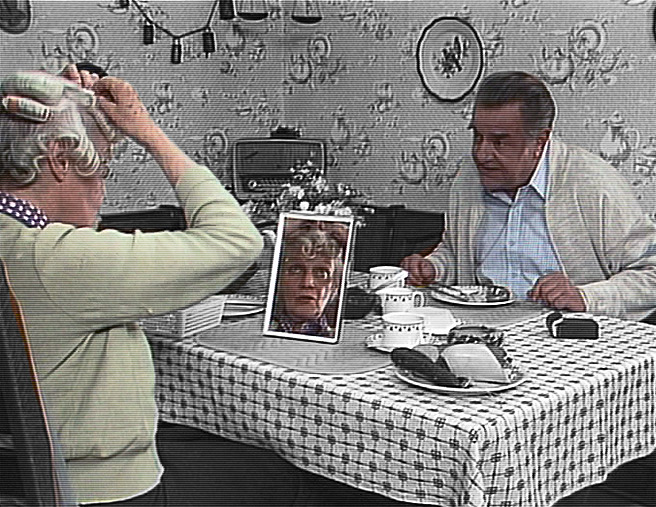

- (1986) Nossek mit Kippe am Frühstückstisch.

Alltagsleben und Realitätsnähe, angereichert mit etwas Dramatik

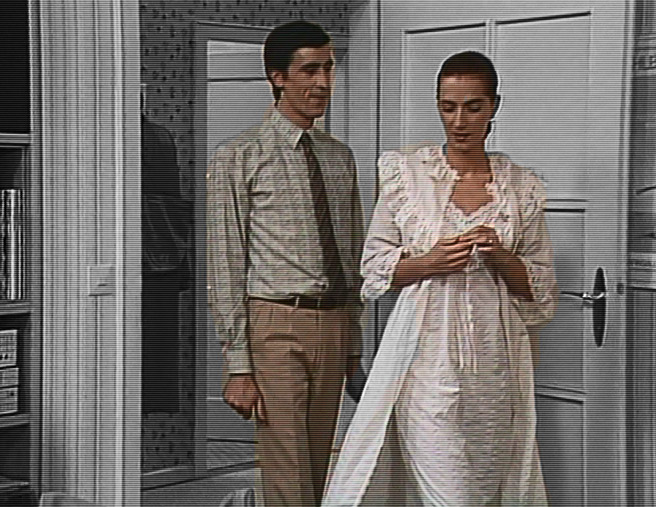

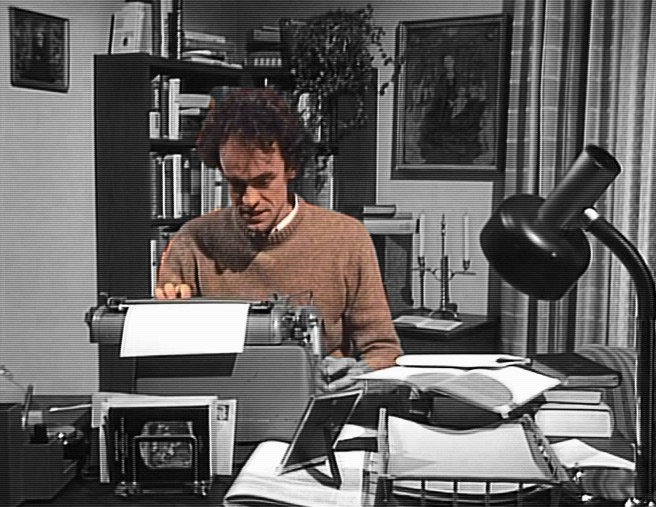

Das Konzept kam beim Zuschauer gut an, und die ersten 50 Folgen passierte auch tatsächlich nicht mehr als das, was man nicht auch in einem beliebigen realen Mehrfamilienhaus erfahren konnte: Die eine Ehefrau backt Plätzchen, die andere geht fremd. Ein Ehemann liest im Sessel (mit offener Hose) Zeitung, ein anderer vermöbelt seine Frau. Dazwischen Alltagsdialoge, zwei Hochzeiten, ein Todesfall und die üblichen Reibungen zwischen Individuen. Also alles recht nah am echten Leben. Hätte man das Konzept „Realitätsnähe im Alltag“ konsequent durchgezogen, wäre aber schnell die Luft raus gewesen. Denn seinen virtuellen Nachbarn jede Woche aufs Neue beim Wäschewaschen, Tratschen und Broteschmieren zuzusehen hätte auf Dauer kaum jemanden weiter zum Einschalten animiert.

Also musste regelmäßige Dramatik her, um potentiell gelangweilte Zuschauer bei Laune zu halten. Und was eignet sich da besser als opulent inszenierte Abgänge? Der Serientod wurde zum Aushängeschild. Angefangen mit der (zu späten) Erkenntnis, dass man einen Herzinfarkt nicht selber mit Honig und Salz behandeln sollte. Mehrere Suizide folgten, ein Kältetod im Suff, ein Flammentod durch Wohnungsbrand, tödliche Viren und Keime, Tötung im Affekt bis hin zu Vater- und Kindsmord. Und als Krönung schließlich der Pfaffe, der von einer Dreizehnjährigen mit der Bratpfanne erschlagen und anschließend auf den Bahngleisen deponiert wurde. Hätte man sie nicht rechtzeitig abgesetzt, wäre die Lindenstraße mit insgesamt 56 (überwiegend unnatürlichen) Todesfällen in knapp 35 Jahren fast eine Alternative zum „Tatort“ geworden.

Vielleicht war es diese wüste Mischung aus Banalitäten, Absurditäten und gewachsener Vertrautheit, die mich bis zur letzten Folge treu einschalten ließ. Vielleicht war ich aber auch nur zu träge. Und hätte mich besser von festgerosteten Angewohnheiten loslösen sollen. So wie es die Großeltern taten, die sich zur Jahrtausendwende dazu entschlossen hatten, den „Schiet nech wedder tokieken“. Was den restlichen Fernsehkonsum betraf, hatte ich mich im Laufe der Jahre ja auch befreit. Da hat es heute schon eine gewisse Komik, dass bei über 1000 Satellitenprogrammen mein TV vorrangig wegen einer alten DVD oder der PlayStation 4 eingeschaltet wird. In den Achtzigern war das noch ganz anders, da glühte die Röhrenkiste förmlich. Und die Lindenstraße ist ein Relikt dieser längst vergangenen Zeit.

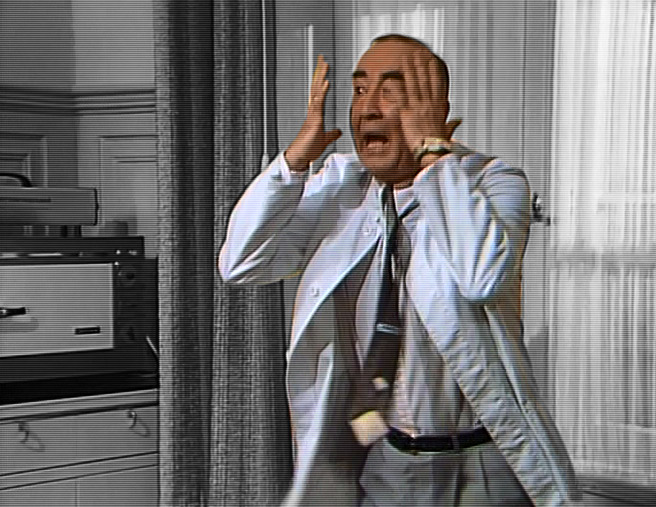

- (1986) Franz trägt zur Feier des Tages Beige.

- (1986) Bei Noltes diniert man wie vor 100 Jahren.

Rückkehr zu den Anfängen – dank Industriepalette Lindenstraßen-DVDs

Als im Herbst 2018 angekündigt wurde, dass „meine Serie“ demnächst eingestellt wird, rief das zuerst Beklommenheit hervor. Was würde künftig nur aus meinem festen Sonntagsritual um 18:50 Uhr werden? Gleichzeitig schwang auch eine gewisse Portion Erleichterung mit. Denn im Grunde blieb als Highlight nur mein traditionelles „Sonntagsbier“, das ich parallel zur „Lindenstraße“ herunterspülte, um entspannt 28 Minuten vor der Kiste zu sitzen und alles andere zu vergessen. Im Laufe der Jahre habe ich mir sogar angewöhnt, dass sich mein Weizenglas ebenso lange wie das Schauspiel bis zum letzten Tropfen leert – und pünktlich zum Abspann ein kräftiger Rülpser mein Ritual beendet.

Die eigentliche Serie wurde dabei immer mehr zum Beiwerk. Wie bei einer gescheiterten Ehe, die irgendwann nur noch durch Gewohnheiten, Trägheit und dem nicht abbezahlten Haus zusammengehalten wird. Denn wirklich anfreunden konnte ich mich mit dem, was da sonntags als modernisiertes „Sodom und Gomera“ präsentiert wurde, schon länger nicht mehr. Da stellte sich die Frage, ob es damals wirklich so viel anders war? Schließlich bin ich mit dem Schmierentheater als Bestandteil von Kindheit und Jugend unbeschwert aufgewachsen. Und die Erinnerung lobt die alte Lindenstraße weiterhin in höchsten Tönen. Ohne dabei konkret zu werden, warum und wieso eigentlich. Vielleicht war ja doch alles nur Nostalgie und Illusion? Andererseits lehrt die Erfahrung, dass wenn sich etwas richtig anfühlte, es auch immer richtig war.

- (1986) Bei Kronmayrs sind harmonische Momente eher die Ausnahme.

- (1986) Bei den Klings hingegen hält der tägliche Disput die Ehe zusammen.

Um diese Frage zu beantworten, entschloss ich mich, die lange TV-Reise noch einmal von vorn zu beginnen. Ich überlegte kurz, ob ich diese Schnapsidee nicht besser von einem Neurologen vorher absegnen lassen sollte. Da ich aber nicht viel von Weißkitteln halte, und mich lieber mit Honig und Steinöl einschmiere, war für mich die Sache klar. Somit schritt ich zur Tat und ersteigerte mir bei eBay alle verfügbaren 30 Staffeln in einem Rutsch. Mit knapp 400 Euro war ich noch gut mit dabei, bedenkt man, dass der Neupreis für eine Staffel früher bei unverschämten 89,95€ lag. Als das Paket dann ankam, hat sich der Postbote erstmal einen Bruch gehoben. Nach dem Auspacken füllten die Boxen mit den über 300 DVDs meinen halben Wohnzimmerschrank und ein großer „Lindenstraßen“ Schriftzug zierte meine Wohnlandschaft. Was mir irgendwie peinlich war, so dass ich entschied, bei etwaigem Besuch einfach ein großes Handtuch darüber zu hängen.

Und dann ging es los. Jeden Tag anderthalb Stunden „Lindenstraße“. Die Rückkehr zu den ersten Folgen eines Schauspiels, das ich schon als Kind in den Achtzigern jeden Sonntag ausgelassen konsumiert hatte. Damals allerdings noch im elterlichen Wohnzimmer – mit „Vitamalz“ statt „Franziskaner“ – und dem ganzen Leben vor mir. Mit dem Beginn des alten Vorspanns katapultierte es mich auch prompt in diese alte, vertraute Zeit. Die noch eine andere Handschrift trug und im grellen Kontrast zu dem steht, an das man sich inzwischen mehr oder weniger gewöhnt hat. Schon nach wenigen Minuten im Mikrokosmos der alten Lindenstraße wurde mir wieder deutlich, wie viel sich seit dem verändert hat. Und damit ist mehr gemeint als das analoge 4:3 Fernsehbild, das entweder verwaschen war oder flackerte.

- (1986) Chris Barnsteg singt „Maskenmann“

- (1986) Ein halber Supermarkt an Markenprodukten.

Erster Eindruck: Blauer Dunst, Entschleunigung und alles in Beige

Die Achtziger waren schon eine putzige Welt, in die ich erst wieder reinfinden musste. Ich amüsierte mich darüber, dass es 1986 bereits elektrische Zahnbürsten gab. Aber Telefone mit Wählscheibe noch immer dieselben altertümlichen Klötze waren, die es seit über 100 Jahren schon gab. Auch farblich musste sich mein Augenlicht erst wieder akklimatisieren. Warum war ausgerechnet Beige so populär? Möbel, Türen, Fliesen, Tapeten – selbst die Klamotten der damaligen Ü30-Generation (die man heute auf Ü50 schätzen würde) hatten überwiegend diese altbackene Beigefärbung. Und wenn etwas nicht beige war, dann war es halt braun. Oder mausgrau, das lustigerweise als extravagant und hochmodern galt.

Noch grotesker als die anachronistische Farbpalette war die Lässigkeit, wie damals noch mit Tabakkonsum umgegangen wurde. Keine fünf Sendeminuten ohne blauen Dunst, selbst das Mettbrötchen wurde am Frühstückstisch mit Kippe in der Hand runtergewürgt. Wenn man überlegt, dass Szenen sicherlich mehrmals geprobt wurden und überall Kinder herumlungerten, die den ganzen Mief inhalieren durften, hatte das schon einen ernüchternden Charakter. Immerhin hat einer der Requisiteure im Wartezimmer der Arztpraxis (dem einzigen Ort, wo nicht gequarzt wurde) ein Poster aufgehängt, das auf die Gefahren des Rauchens hinweist. Vielleicht war es aber auch als Treppenwitz gedacht.

- (1986) Else ohrfeigt Meike, dass der Zahn wackelt.

- (1986) Helga hat Klopapier bestellt.

Was dann auffiel, war die Geruhsamkeit, mit der die ersten Folgen vor sich hinplätschern. Alles wirkte entschleunigt und weitaus weniger hektisch als das, was bis zuletzt über den Bildschirm flimmerte. Reißerische Szenen waren anfangs nur wenige vorhanden. Den typischen Cliffhanger gab es zwar schon, es wurden aber meist irgendwelche Banalitäten als Schlussszene genommen, die der jeweilige Schauspieler deppert in die Kamera blickend vortragen musste. Krönen tut das Thema Gemächlichkeit dann der Abspann, der vor 35 Jahren noch 65 Sekunden brauchte, bis das WDR-Logo erschien. Dreißig Jahre später vollbrachte man das dasselbe dann in straffen 15 Sekunden. Als Zuschauer nahm man zwar nur noch einen unleserlichen Textbrei wahr, hatte dafür aber ein paar Sekunden mehr an Lebenszeit, die man mit Nasepopeln oder Umschalten verbringen konnte.

Und die Achtziger waren bekanntlich das Jahrzehnt der Schleichwerbung, wovon auch die Lindenstraße nicht verschont wurde. Im Rundfunkstaatsvertrag ist Schleichwerbung ja erst seit 2005 als unzulässig definiert. So wusste die damalige Industrie, dass sich ohne viel Aufwand Markenprodukte in TV-Serien unterjubeln lassen: Schimanski gab im Tatort „Paroli“ und hielt den gleichnamigen Hustenbonbon plakativ ins Bild. Und in der Lindenstraße wurde gleich ein halber Supermarkt an Produkten ungebremst dem Zuschauer präsentiert. Neben „Nesquik“, „Spaten Bräu“, „Nutella“, „Meister Proper“, und „Du darfst“ durfte auch „Franziskaner“ nicht fehlen, das beim Griechen gut sichtbar als übergroße Wortmarke überm Tresen hing. Damit kannte meine Leber dann auch endlich die Wurzel meiner Passion.

- (1987) „Cinderella“ war beim Frisör.

- (1987) Dressler fuchtelt gern herum.

Das erste Jahr Lindenstraße: Hölzern, schräg und durchweg sympathisch

Nachdem die erste Dosis Achtziger verdaut war, ließ ich mich auch aufs Schauspiel ein. Schließlich ging es ja um Unterhaltung. Nach gut zwei Dutzend Folgen war ich erst einmal erleichtert, dass die alte „Lindenstraße“ auch ohne Weizenbier verträglich ist. Ich hatte schon befürchtet, dass die einstige Presse mit ihren „Laiendarstellern“ und dem „Putzkübelschmierentheater“ doch nicht so daneben lag. Und mich ähnliche schauspielerische Desaster erwarten, wie das, was ich mir von unserer Theater-AG in der zehnten Klasse hatte antun müssen. Und nach hundert Folgen meine Leber womöglich nur noch halb so groß ist. Das war zum Glück nicht der Fall. Eher das Gegenteil.

Ich war überrascht, wie hausbacken, puristisch und gleichzeitig ulkig und einnehmend alles noch war. Ein Teil der Komik ist natürlich der Epoche geschuldet. Da wurde schon mal mit Scheidung gedroht, wenn die Ehefrau auf die irrsinnige Idee kommt, die Hausarbeit liegen zu lassen und wieder arbeiten zu gehen. Aber auch viele andere Handlungsstränge sind nicht ohne. Da ist z. B. „Lustmolch Nossek“, der dem Langweiler Franz nicht nur die Ehefrau klaut, sondern als Zugabe auch noch an der Tochter weiterfummelt. Der frühreife Benni filmt die im Suff abgestürzte Chris mit einer wuchtigen VHS-Kamera unterm Rock. Und „Schandmaul Else“ ohrfeigt die kleine Meike, dass ihr der Zahn wackelt. Und aktuell besonders spaßig: Wenn „Glucke Helga“ sich von „Schmierlappen Phil“ übers Ohr hauen lässt und zehn Industriepaletten Klopapier geliefert bekommt.

- (1987) Gung bleibt stets besonnen.

- (1987) Marion kriegt schon mal die Krise.

Den Vogel abschießen tut dann Chris – »Mein Kind nenn‘ ich Tschernobyl« – Barnsteg mit ihren selbstkreierten Gesangseinlagen. Die von Staubsaugern, Spülmittel und Toshiba singt und in ihren Texten den Verfassungsschutz fragt, ob er das Haus sprengt. Und ihr mehrmals vorgetragener „Maskenmann“ ist so schräg, dass er auch vor hundert Jahren als dadaistische Lautpoesie hätte durchgehen können. Es sind aber nicht nur die komischen Szenen, die den alten Charme dieser Serie ausmachen. Auch die Tragik ist noch immer sehenswert. Der Konflikt der alten Jungfer Berta mit ihrer dominanten Mutter Lydia wurde von beiden Darstellerrinnen brillant gespielt. Und natürlich auch das Schicksal der „Schildknechts“, wo zwei aus reiner Bequemlichkeit und Vernunft geheiratet haben. Was später im Desaster enden musste. So weit von der Realität war das alles nun doch nicht entfernt.

Du erzählst mir stundenlang, wie man die Welt verändern kann. Ich will den Nachtzug zum Kometen. Ich will Calamari ohne Rockefeller. Maskenmann kommt gern alleine. Maskenmann bist du. Das treibt mich nicht zur Eile. Schläfst mit mir, jetzt bist du leise.

Originaltext „Maskenmann“ (1986)

Vielleicht war das Bühnenstück für einige dann doch zu real, konnte man immer wieder lesen, dass nach dem Tod einer Serienfigur säckeweise Anfragen von Zuschauern eintrudelten, die in die freigewordene Wohnung einziehen wollten. Gut möglich, dass sich da jemand über die Jahre hinweg beim WDR einen Scherz erlaubt hatte. Wäre genau mein Humor gewesen. Weniger scherzhaft klang es, wenn Schauspieler auf der Straße angepöbelt und bedroht wurden, weil um 18:40 Uhr im Ersten eine Ehe gebrochen wurde. Dabei hat die Lindenstraße durch ihre hölzerne Art immer wieder selber dazu beigetragen, dass vieles auch surreale Facetten hatte. Und man weder sich, noch den versprochenen Realismus so ganz ernst nahm.

Dazu gehört auch das Austauschen und Recyceln von Schauspielern. Nicht nur, dass prominente Rollen nach Jahren anders besetzt wurden. Man gab der Figur in einigen Fällen sogar eine komplett andere Persönlichkeit. Hinzu kommt die Verblüffung beim zweiten Ansehen, dass bereits im ersten Jahr spätere Figuren (in anderen Rollen) kurz auftauchen und „Hallo“ sagen. Da sind z. B. Versager und Nadelstecher Frank Dressler (die zweite Inkarnation, wohlgemerkt) als auch der schmierige Kochlöffel Fausto. Die beide als Postbote verkleidet im Treppenhaus Briefe zustellen. Dann Helgas intrigante Busenfreundin Marlene, die als Krankenschwester kurz auftaucht. Und der wandelnde Heuschnupfen Hülsch, der einen auf Kommissar macht. Da hätte es auch dem letzten Unbelehrbaren dämmern müssen, dass alles nur gespielt ist.

- (1987) Ein anzügliches Graffiti taucht auf.

- (1987) Matthias Steinbrück denunziert sich selber.

Klangwelten der Lindenstraße – Kniepers Melodien werteten vieles auf

Und dann hatte die Lindenstraße in jungen Jahren noch ein ordentliches Pfund in petto, das man leichtfertig aus der Hand gab. Der auf Filmmusik spezialisierte Pianist und Komponist Jürgen Knieper hat nicht nur die bekannte Titelmelodie komponiert, sondern vielen Figuren auch ein eigenes musikalisches Thema verpasst. Und das bevorzugt auf klassische Art, mit Streich-, Zupf- und Tasteninstrumenten. Mir war damals nicht bewusst, wie wichtig diese Kompositionen für die Serie waren. Und wie sie dem Gesamtprodukt einen letzten Schliff gaben. Aus heutiger Sicht auch erstaunlich, welche enorme Traurigkeit einige Themen ausstrahlen. Besonders die der Figuren Dressler, Steinbrück, Henny als auch Tanja. So etwas hört man heutzutage im TV kaum noch. Vermutlich aus Angst, die Moll-Färbung könnte bei einigen Zuschauern Suizidgedanken auslösen. Es waren halt Melodien, die durch Mark und Bein gingen. Und einen auch nach über dreißig Jahren noch berühren. Und nicht schon beim ersten Anhören ad acta gelegt wurden, ähnlich dem leeren Gedudel, das später folgen sollte.

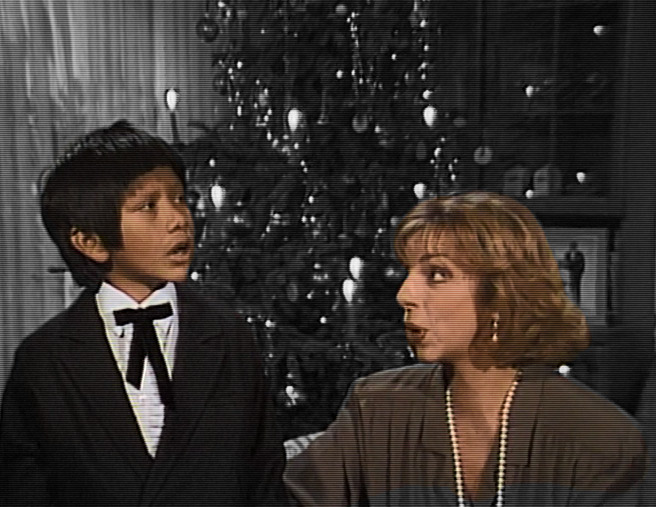

- (1987) Manoel singt „Stille Nacht“.

- (1987) Und Silvester feiert man traditionell beim Griechen.

Neben den vornehmlich traurigen Arrangements komponierte Knieper aber auch fröhlichere Themen für jüngere Figuren wie Meike oder Marion. Auch lässige Klänge waren ihm nicht fremd. So bekam Chris für ihre leicht chaotische und rebellische Art etwas E-Gitarre spendiert. Und Nossek sinnigerweise seine eigene Saxophon-Pornomusik, die sein Treiben als Lebemann im Hintergrund untermalte. Auf gewisse Weise galten Kniepers Kompositionen bei uns Schülern damals als altmodisch, da sie in die Achtziger nur bedingt noch reinpassten. Heute würde ich sie eher als zeitlos betrachten. Mag sein, dass es eine Rechtefrage war, dass ab Ende der Neunziger Kniepers Melodien immer weniger auftauchten. Vielleicht erschien so etwas wie ein eigenes musikalisches Thema den Produzenten auch zu altbacken, und passte nicht mehr in eine Zeit, wo Leute vor dem Radio zu „Bailando“ oder „Barbie Girl“ herumhampelten.

Die Quoten der Lindenstraße über die Jahre verteilt. Hatte man anfangs noch durchschnittlich über zehn Millionen Zuschauer, waren es am Ende nur noch knapp über zwei. Im letzten Jahr stiegen die Zahlen wieder leicht an, was vermutlich mit dem nahenden Ende der Serie zusammenhang. (Daten aus unterschiedlichen Quellen zusammengefügt.)

Modernisierungsexperimente und konstanter Zuschauerschwund

Schaut man sich die Quoten über die vielen Jahre an, lässt sich ein konstanter Schwund beobachten, der zuletzt bei nur noch zwei Millionen Zuschauern angekommen war. Ein Hauptgrund dafür ist sicherlich, dass viele Stammseher in den 34 Jahren schlicht weggestorben sind. Dazu kommt noch das Überangebot an unterschiedlichsten Medien, das einen heute zur Auswahl steht. Konventionelles Fernsehprogramm gilt schon länger nicht mehr als zeitgemäß. Man muss aber auch bekennen, dass die Entwicklung der Serie zum Abwärtstrend selber mit beigetragen hat – und selbst getreue Verfechter irgendwann vergrault wurden. Eben, weil das Produkt „Lindenstraße“ nicht mehr das war, welches man dem WDR früher förmlich aus der Hand gerissen hat.

An Kritik hörte man oft, dass die Geschichten zu wirklichkeitsfremd wurden und nicht mehr das einstige Versprechen erfüllten, Fiktion und Realität in einer alltagsnahen Geschichte zu vereinen. Das wurden sie über die Jahrzehnte in etlichen Fällen tatsächlich. Aber das war nicht das eigentliche Problem. Dass viele Handlungsstränge einer Seifenoper, die das Alltagsleben von Normalbürgern ursprünglich realitästsnah abbilden wollte, irgendwann nur noch absurd und albern einherkamen, könnte man den Drehbuchschreibern durchaus ankreiden. Andererseits, wenn man ein exaktes Abbild der Realität sucht, schaut man sich ja weniger eine Fernsehserie an. Sondern geht einkaufen. Und beobachtet in „Corona-Zeiten“ Leute, die Klopapier hamstern. Und sich freiwillig eine Industriepalette ins Treppenhaus stellen würden, wäre es nicht gerade überall ausverkauft.

- (1988) Erster Auftritt Hülsch.

- (1988) Letzter Auftritt Philomena.

Zum Problem dieser fiktionalen Serie wurde weniger die Fiktion selber, sondern der Mikrokosmos „Lindenstraße, Haus Nr. 3“, an dem im Laufe der Jahre kontinuierlich herumgewerkelt wurde. Vieles wurde verbogen, begradigt, neu angepasst und wieder verdreht. Und das wahrscheinlich aus der Not heraus, die alten Zuschauer weiterhin zufriedenzustellen. Und gleichzeitig eine junge Generation anzusprechen, die noch als Quark im Schaufenster stand, als die allerersten Folgen gedreht wurden. Nur, vergleicht man den Zeitgeist der gegensätzlichen, ungeschliffenen und rebellischen Achtziger mit dem der „Generation Schneeflocke“, muss man nicht „Konfuze“ heißen, um weiszusagen, dass solch ein Vorhaben der Quadratur des Kreises gleicht. Und eigentlich nur schief gehen kann.

Trauriges Resultat war spätestens ab 2010 ein aus der Zeit gefallenes Konstrukt. Das wie ein entglittenes Laborexperiment auf beängstigende Weise an einen halbwüchsigen CDU-Greis erinnerte, den man in der „heute-show“ stets besser aufgehoben als im Bundestag sah. Auf den Punkt gebracht: Etwas, womit keine Generation wirklich etwas anfangen konnte. Sicher, die Lindenstraße war schon immer skurril und hatte so ihre Marotten. Das schätzte man in Ansätzen sogar. Ignorierte es oder nahm es mit Humor. Zum Beispiel Geißendörfers politischer Zeigefinger, der aus vielen Dialogen ungefragt hervorlugte. Und den Zuschauern in Umwelt- oder Sozialpolitik Nachhilfe gab. Man fragte sich, warum ausgerechnet ein seichtes Unterhaltungsprogramm wie die Lindenstraße mit dem Bildungsauftrag verknüpft wurde? In der Schule galt ja auch nicht der umgekehrte Fall. Und wenn ein Lehrer es versuchte, flog die erste Papierkugel.

- (1988) Nossek steigt materiell auf.

- (1988) Dressler stürzt ab.

Als regelmäßiger Zuschauer zeigte man sich über Jahre hinweg kulant. Selbst die mitunter unbeholfen reingequetschten Aktualitätsbezüge nahm man gelassen hin. Auch wenn einen mal wieder die Fremdscham packte, als ein halbes Jahrzehnt verspätet dieses ominöse Internet entdeckt wurde. Und man ausgerechnet Beate Flöter als „Planeta“ wiederauferstehen ließ. Die auf dem Klosett der Frauen-WG heimlich Kameras installierte. Und dem Zuschauer euphorisch erklärte, was Livestreams sind. Tja, als regelmäßiger Zuschauer musste man so einiges wegstecken können. War dafür aber auch früh abgehärtet. Ansonsten wäre man nebenan bei den Wicherts (im ZDF) besser aufgehoben gewesen. Doch als vor gut zehn Jahren schon viel Kredit verspielt war, man die Lindenstraße zu allem Überfluss auf »voll lol« machte, und auch noch schief rappende Teenies aus dem Kreuz leierte, war der Ofen aus. Das Maß voll wie Penner Harry zum Frühstück. Man kam sich als älterer Zuschauer mindestens so verloren vor wie Pfarrer Steinbrück im Puff – der zuerst »Stör‘ ich?« fragt, bevor er der Metze an die Wäsche geht.

Aber Konfuze sagt: »Wer einen Fehler gemacht hat und ihn nicht korrigiert, begeht einen zweiten.« Mit den letzten zwölf Monaten Drehzeit, nach Ankündigung der Absetzung, wurde der Schuss dann wohl doch noch gehört. Auch wenn es bereits zu spät war. Als Zuschauer nahm man wahr, dass die Lindenstraße sich mal wieder transformierte. Diesmal in eine konsequent moderne Richtung, die bereits technisch daran erkennbar war, dass man sich vom Kinofilm inspirieren ließ. Aber nicht nur Soundkulisse, Schnitt und Kameraführung wurden saniert, auch die Erzähltechnik bekam viele moderne Elemente gestiftet, die man eher aus TV-Produktionen im höheren Preissegment kennt. Damit hatte man sich zwar vollständig von dem gelöst, was die Serie einst groß machte. Aber man hatte immerhin wieder so etwas wie ein Profil.

- (1988) Bei Helga ist ein Schweinskopf eingezogen.

- (1988) Bei Franz die neuer Flamme Vera samt „Sohn“.

Fazit: »Jetzt is a Ruah. Aber schee woars!«

Im TV ist nun seit über einem Jahr Ruhe. Und es hat knapp zweieinhalb Jahre gedauert, mir noch einmal die ersten dreißig Jahre der Lindenstraße auf DVD anzusehen. Theoretisch wäre das auch in 65 Tagen zu schaffen gewesen, wenn ich jeden Tag zwölf Stunden geglotzt hätte. Dann wären allerdings mehr als nur ein paar leichte – sagen wir mal – Folgeschäden geblieben. Im Grunde wurde mir auch das bestätigt, was ich längst erahnt hatte. Nämlich, dass die Lindenstraße im Laufe der Jahre viel vom alten Charme eingebüßt hat. Aber auch eine kleine Portion Nostalgie immer mit dabei war. Sprich, man wieder Heimweh nach den goldenen Achtzigern verspürt. Durch die Alltagsgeschichten der Lindenstraße, die selber zum Bestandteil einer langen Kindheit und Jugend wurden.

Und trotz aller mehr oder weniger ernstgemeinten Kritik ziehe ich meinen Hut. Stehe stramm wie Onkel Franz und salutiere mit dem Luftgewehr. Einmal für die Leistung, diese bayrischen Enklave in Köln-Bocklemünd gut dreieinhalb Jahrzehnte gnadenlos durchgezogen zu haben. Und vor allem dafür, mit dem ehrgeizigen Konzept etwas Beständiges in die Fernsehwelt zu setzen. Das einmalig war und vermutlich auch einmalig bleiben wird. Auch wenn es manchmal in die Hose ging, schaffte es die „Lindenstraße“ auf ihre ganz eigene Art, so etwas wie den deutschen Alltag als TV-Serie abzubilden. Sie gab durch viele prägnante, unbequeme und auch einnehmende Figuren einzelnen Individuen ihr Gesicht. Und distanzierte sich damit ganze 28 Minuten pro Woche vom Einheitsbrei der anderen Schmonzetten.

- (1988) Onkel Franz zeigt Klausi, wie man richtig schießt.

- (1988) Und Nossek verliert noch am selben Abend sein Augenlicht.

So schließt sich nun dieses lange Kapitel. Und was bleibt mir als persönliche Schlussbilanz? Nun, einmal die Erinnerung an 1758 Sonntage, knapp 1000 geleerte Weizengläser, eine durch die „Lindenstraße“ vergraulte Freundin (die sich beschwerte, dass ich am Sonntag um 19 Uhr nie Zeit habe) und etliche im Gedächtnis hängengebliebene Weisheiten des „Konfuze“. Darunter Perlen wie „Lieber arm dran als Schwanz ab!“ – was Gung einmal Olaf Kling an den Kopf warf, nachdem dieser mit der Geflügelschere entmannt wurde. Ach ja, und natürlich dieses Monstrum an DVD-Sammlung, das wie ein echter „Schildknecht“ weiterhin mein Wohnzimmer verschönert. Da ich aber zu jener Spezies gehöre, die Besuch grundsätzlich von sich fernhält (anstatt ihn auch noch einzuladen), musste ich ein Handtuch bislang nur selten zum Abdecken hervorholen.

Und mit dem Ende der „Lindenstraße“ ist vermutlich auch die letzte Fernsehserie verschwunden, die ich mir im regulären TV-Programm angesehen habe. Man hatte mir letztens empfohlen, es doch mal mit „Netflix“ zu versuchen. Anstatt immer nur gebrauchte DVDs bei eBay zu ersteigern – und sie anschließend wieder zu verkaufen. Wäre das nicht viel praktischer? … Nicht wirklich. Mal davon abgesehen, dass ich zu alt für diesen Scheiß bin, fragte ich, wozu ich einen monatlichen Pauschalbetrag für einen Zoo an ermüdenden Serien zahlen soll, wenn mich im Bestfall höchstens eine anspricht? Wäre kaum mein Stil. Und gleichzusetzen mit der „Wahl der Qual“. Als Antwort kam, dass man heutzutage beim Online-Dating doch genauso verfährt. … Interessanter Punkt. Wenngleich auch nicht wirklich effizient. Da brate ich mir doch lieber ein Spiegelei und trauere den Zeiten hinterher, wo eine Fernbedienung noch als modern galt – und man neben dem TV-Programm bei vielen anderen Dingen auch stets die bessere „Qual der Wahl“ hatte.

Schreibe einen Kommentar